Le sens étymologique d’« écrire » nous renvoie à un geste précis, un corps à corps, une pensée aux prises avec la matière. L’écriture est l’action et le résultat de tracer des signes, de laisser une empreinte physique. Par son aspect graphique, elle peut s’opposer à l’oralité, cependant toutes deux incarnent des systèmes de signes porteurs de sens. L’écriture véhicule nos idées, dans l’espace et dans le temps.

Bien qu’elle ait pour but de servir de support à la mémoire, la codification graphique, visuelle, crée à la fois—par sa matérialité—un processus, une dynamique de fabrication du sens : l’écriture ne va pas sans la lecture. Le texte est l’écran tissé par un auteur où se projette un univers narratif, voué à être actualisé par un lecteur. C’est un tissu langagier qui se nourrit des représentations de ces deux ensembles d’acteurs, et vient bousculer, ré-agencer ou renforcer leur imaginaire. La lecture en tant qu’action permet la co-création du récit et ne va jamais sans l’écriture qui, normalement, la précède.

Ainsi, le texte est informé—au sens premier, c’est-à-dire qu’une forme lui est donnée—dès sa matérialisation, son apparition physique : l’objet livre et l’écriture graphique qu’il porte en son sein. Tous deux véhiculent et délivrent du sens, ils sont producteurs, acteurs, réceptacles des imaginaires qui les produisent ou les actualisent en les recevant.

Puisque cet ouvrage interroge les rapports entre matérialité et écriture, dans ce chapitre nous participons à la réflexion en examinant de plus près les polygraphies du témoignage de Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix 1992. En effet, l’intérêt de cette analyse réside dans la malléabilité, la plasticité d’un livre qui revêt, selon les années et les aires socio-culturelles—et non seulement linguistiques—différentes formes. La célébrité du personnage raconté a permis ses multiples rééditions mais aussi ses multiples éditions dans différentes maisons.

À partir de l’examen des couvertures et paratextes des différentes éditions nous donnerons certaines des interprétations de ce témoignage controversé et nous pourrons, de même, identifier la dynamique interne aux circulations de la culture, des cultures. Si les routes sont synonymes de transmission et d’échanges—de la route de la soie aux voyages des épices, aux chemins de la connaissance, aux routes des savoirs—les objets nés dans ces flux et, bien souvent, à partir d’eux, sont tout autant reflet de leurs aires socio-culturelles que du changement introduit par le flux.

Dans un premier temps nous examinerons la naissance de ce témoignage, sa confection en tant que matière textuelle orale et écrite, l’objectif visé du récit et sa fonction. Dans un deuxième mouvement, nous observerons les différentes éditions et leurs contextes d’apparition. Nous mettrons en relation l’objet (couverture et paratexte) et la représentation du sujet énonçant qui en découle. Cette double démarche met en exergue la diversité de perspectives d’interprétation d’un même récit selon ses diverses matérialisations.

Dans l’introduction à l’ouvrage collectif The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective1, dirigé par Arjun Appadurai, celui-ci décrit comment les objets se transforment et revêtent différents régimes de valeur au fur et à mesure qu’ils se déplacent dans l’espace et dans le temps. Quelques années plus tard, Benjamin Lee et Edward LiPuma2 reprennent l’idée de changement des régimes de valeur de l’objet et proposent de faire de la circulation le concept pivot d’une théorie sociale contemporaine. Ils concluent que la circulation est aujourd’hui la nouvelle dynamique centrale du capital, et que toute réflexion sur la culture se doit de prendre en compte cette donnée.

Le concept de performativité, sur lequel insistent les deux auteurs, s’applique avant tout aux imaginaires collectifs de la totalité sociale3 qui s’autoproduisent récursivement par la circulation des formes culturelles qui le composent. En outre, observer la circulation de l’objet culturel peut nous en apprendre beaucoup sur la société où cet objet est produit et consommé.

Revenons-en à Moi, Rigoberta Menchú. L’intérêt de ce récit est qu’il revêt diverses formes selon le contexte linguistique et culturel dans lequel il est édité. L’objet livre, en tant qu’objet esthétique, contraint et informe la lecture, balisant dès la première de couverture le parcours interprétatif. L’observation du paratexte va nous permettre d’éclairer le contexte humain et social de production et de consommation de ce témoignage. En outre l’analyse permet de mettre en lumière l’image du témoin, une image créée en quelque sorte par l’objet, qui est lui-même producteur de sens, d’interprétation.

Cette narration naît de la rencontre en 1982 entre Élisabeth Burgos, anthropologue franco-vénézuélienne installée à Paris, et Rigoberta Menchú, militante guatémaltèque maya en exil au Mexique. À ce moment-là, le Guatemala, petit pays d’Amérique centrale, est à feu et à sang, la guerre civile bat son plein. Depuis les années 1960 des groupes révolutionnaires luttent contre les différents gouvernements dictatoriaux en place : ils revendiquent des lois sociales, une redistribution des terres et des richesses, des conditions de vie plus justes pour tous. Les indigènes, historiquement exclus sociaux, sont intégrés au projet révolutionnaire à la fin des années 1970, ils créent leurs propres syndicats, confédérations, etc. et revendiquent leurs droits. Ils rejoignent parfois les groupes armés dans la jungle du nord-ouest du pays. Les Églises chrétiennes : catholiques, évangélistes, adventistes, pentecôtistes, Mary Knoll, etc., sont partagées. L’attitude des paroisses dépend de celle du prêtre et de l’évêché.

En mars 1978 le père de Rigoberta Menchú fonde, avec d’autres, le Comité d’Union Paysanne (CUC) : le projet est de regrouper toutes les organisations de paysans et d’impulser la lutte ouvrière-paysanne. Emprisonné deux fois, brutalisé, presque tué, dès 1977 il est obligé d’entrer en clandestinité et abandonne la maison familiale. Rigoberta Menchú reconnaît dans son témoignage que des Européens les aident déjà en leur envoyant de l’argent4 ce qui leur permet de conserver leurs terres. Puis, le processus de formation du CUC libère la parole entre paysans et donne lieu à une prise de conscience :

Ils nous tuaient depuis tout petits, depuis notre enfance, par la malnutrition, la faim, la misère. Nous avons commencé à réfléchir à quelles étaient les racines de ces problèmes. Et on tirait la conclusion que la racine de nos problèmes venait de la possession de la terre.5

La zone du Quiché, d’où provient la communauté de la témoin, est la plus touchée par la violence. Ils se voient massacrés par la mission « terre rasée », tierra arrasada. Le 31 janvier 1980 des étudiants, des ouvriers, des syndicalistes, des paysans, des chrétiens, décident de manifester contre la répression. Ils marchent jusqu’à la capitale pour demander à l’armée de quitter la zone : ils s’emparent de différentes stations radios, de l’ambassade suisse et, pour finir, de l’ambassade d’Espagne. Les forces de sécurité font 39 morts, dont un consul espagnol et le père de Rigoberta Menchú, porte-parole du Comité d’Union Paysanne. L’Espagne rompt toute relation avec le Guatemala. Une étape nouvelle de la lutte s’ouvre. La répression s’étend à tout l’altiplano et à la côte. L’année suivante une campagne militaire appelée « Cendre 81 » (Ceniza 81) est menée dans la zone nord-ouest du pays à partir du mois d’août. C’est le moment où se proclame le « Front Populaire 31 Janvier » en mémoire des compagnons tombés à l’ambassade d’Espagne. Il réunit le CUC, les Noyaux d’Ouvriers Révolutionnaires, la Coordination des Pobladores (population marginale dans les environs de villes), les Chrétiens Révolutionnaires « Vicente Menchú », le Front Étudiant Révolutionnaire du Secondaire « Robin García » et le Front Étudiant Universitaire « Robin García ». Le premier mai 1981 voit le déploiement de la lutte armée sur plusieurs semaines. La répression durcit en conséquence. Rigoberta Menchú, orpheline, est obligée de quitter le pays : ses responsabilités dans la lutte ont mis sa vie en péril. Elle s’exile au Mexique d’où elle voyage à Paris en janvier 1982 pour donner à connaître la situation guatémaltèque en Europe et recueillir des fonds pour la cause. Elle est choisie parmi d’autres indigènes grâce à ses qualités de narratrice : elle parle l’espagnol, assez bien pour se faire comprendre, et elle est bonne oratrice.

Une fois en France, elle est présentée à Élisabeth Burgos, anthropologue de formation. Cette franco-vénézuélienne a été mariée un certain temps avec le philosophe militant Régis Debray. Elle sympathise depuis les années 1960 avec les milieux de gauche latino-américains. L’idée est d’écrire un article sur la situation guatémaltèque. Les deux femmes vont donc se voir pendant un peu plus d’une semaine. En tout, 25 heures d’enregistrement sont à la base de ce témoignage. La première matérialisation de l’écriture prend la forme d’un article publié dans Le Nouvel Observateur en avril 1982. Cependant, devant la matière textuelle recueillie, Élisabeth Burgos entreprend d’écrire un livre ayant pour but de présenter les indigènes mayas et leurs us et coutumes, de dénoncer la situation du pays, de témoigner des événements qui s’y produisent.

Ces objectifs d’écriture vont dans le sens d’un discours littéraire qui se développe dans les Amériques et la Caraïbe depuis les années 1960 : dans le milieu des anthropologues latino-américains se développe la mise à l’écrit des récits de vie de communautés étudiées. Le livre de l’ethnologue cubain Miguel Barnet Biografía de un cimarrón6 (1966) instaure les caractéristiques de ce qui sera décrit plus tard comme un genre par certains théoriciens latino-américains et états-uniens. La narration se déroule à l’oral, sur mode d’entretiens ethnographiques parfois enregistrés ; l’écrivain codifie graphiquement l’histoire construite à partir de cette documentation et d’autres documents tels des livres d’histoire, manuscrits, journaux et magazines de l’époque7. L’article de Miguel Barnet de 1969 « Le roman-témoignage : socio-littérature »8, recueille les caractéristiques de l’écriture initiée avec Biografía de un cimarrón. Cette désignation « roman-témoignage » met en exergue la relation directe entre l’imaginaire littéraire et la conception de la réalité. Il donne de la légitimité au genre nouvellement circonscrit en mettant en relief son rôle pour « contribuer à la connaissance de la réalité, lui imprimer un sens historique »9. Sur ces prémisses se créée en 1970 la catégorie « testimonio » au concours littéraire de Casa de las Américas, pour inciter un dispositif d’écriture dont l’objectif est de donner à voir l’histoire immédiate, l’actualité latino-américaine et, de manière plus spécifique, son champ d’action politique. La Casa, sur les conseils d’Angel Rama, établit une collection appelée « Témoignage latino-américain » ; c’est-à-dire une collection dans laquelle un roman, un essai, un recueil de poèmes ou de contes porte témoignage de ce qui est en train de se passer en Amérique latine et de ce qui est en train de s’y réaliser10. Si le récit de Rigoberta Menchú s’écrit, il pourra donc être présenté au concours.

Or les conditions de la confection du témoignage, de sa matérialisation, sont assez controversées11. Selon l’historien guatémaltèque Arturo Taracena, pour matérialiser ce vécu, plusieurs personnes sont mises à contribution : les questions et les entretiens furent établis par lui, Élisabeth Burgos et Rigoberta Menchú. Les premières cassettes enregistrées le sont par Élisabeth Burgos et lui, ensemble ; le troisième jour d’enregistrement l’historien laisse les deux femmes seules pour des raisons politiques et parce qu’il imagine que la conversation serait plus fluide entre elles-deux. La dernière cassette, sur la mort, est enregistrée par Rigoberta Menchú et lui-même. La retranscription des 25 heures d’enregistrement est faite par Paquita Rivas, une jeune cubaine secrétaire de Gonzalo Arroyo, jésuite chilien exilé en France. Selon l’historien guatémaltèque, c’est lui qui aurait réalisé le travail d’édition : révision de la cohérence grammaticale, composition du glossaire, division par thèmes. Élisabeth Burgos l’aurait divisé en chapitres et Paquita Rivas aurait fait une copie au propre du livre finalisé.

Cependant, Élisabeth Burgos revendique elle-même le gros du travail, la recherche de financement et de maisons d’édition. Dans le prologue à la première édition, elle explique avec force détails l’élaboration du livre, des entretiens à la complétion. Nous y trouvons comment s’est déroulé l’interview : « Pour les enregistrements, j’ai d’abord élaboré un schéma rapide, lui donnant un fil conducteur chronologique […] Rigoberta [bouleversait] l’ordre chronologique […] J’ai donc laissé libre cours à la parole. Je tâchais de poser le moins de questions possibles. »12

Notons qu’elle emploi à tout moment la première personne du singulier. Ensuite elle rapporte le passage de l’oral à l’écrit :

D’abord, j’ai décrypté intégralement les bandes enregistrées. Et par là je veux dire que rien n’a été laissé de côté, aucune parole, fût-elle employée d’une façon incorrecte, n’a été changée. Ni le style ni la construction de la phrase n’ont été touchés. Le matériel original en espagnol couvre près de cinq cents pages dactylographiées.13

Effectivement, l’oralité est écrite. Nous pouvons le constater : par la répétition, l’emploi d’un registre familier, les ruptures syntaxiques, les ellipses, les constructions syntaxiques caractéristiques de l’oralité qui ont été traduites en français par le clivage, l’omission du premier membre de la négation « ne », etc. À titre d’exemple, voici le paragraphe ouvrant le chapitre II « Cérémonies de la naissance », dans ses versions espagnole et française :

En la comunidad de nosotros hay un elegido, un señor que goza de muchos prestigios. Es el representante que toda la comunidad lo considera como padre. Es el caso de mi papá y de mi mamá, que son los señores elegidos de mi comunidad. Entonces, esa señora elegida, es igual como si toda la comunidad fueran sus hijos.14

Dans notre communauté à nous autres, il y a un élu, un monsieur qui jouit de beaucoup de prestige. C’est le représentant. C’est pas pour autant qu’il est le roi, mais c’est le représentant, que toute la communauté le considère comme un père. C’est le cas de mon papa et de ma maman, qui sont les élus de ma communauté. Donc, cette dame élue, c’est pareil comme si toute la communauté, c’étaient ses enfants.15

L’anthropologue poursuit dans son avant-propos :

J’ai lu attentivement une première fois ce matériel. Au cours d’une deuxième lecture, j’ai établi un fichier par thèmes […]. J’ai donc décidé de supprimer toutes mes questions […]. J’ai procédé au découpage par chapitres […]. On m’a fait observer […]. Je n’ai écouté ni les uns ni les autres […].16

Dans sa description du passage de l’oral à l’écrit, Élisabeth Burgos est à l’écoute, elle se positionne en double de Rigoberta Menchú, en instrument, elle est le médium. L’objectif de ce livre, tel que déclaré dans la préface, n’est pas de séduire le lecteur mais de faire entendre la culture de Rigoberta.

La scripteuse finit par remercier « Rigoberta de [lui] avoir accordé le privilège de cette rencontre et de [lui] avoir livré sa vie. Elle [lui] a permis la découverte de cet autre [soi]-même. Grâce à elle, [son] moi américain n’est plus une “inquiétante étrangeté” »17.

Pour clore cet avant-propos une citation de l’écrivain guatémaltèque Miguel Angel Asturias vient légitimer et conférer de l’autorité au discours :

|

Monte et exige, tu es flamme de feu, |

Ta conquête est sûre où l’horizon définitif |

|

Se fait goutte de sang, goutte de vie, |

Là où tes épaules supportent l’univers, |

|

Et sur l’univers ton espoir.18 |

La lecture de l’avant-propos à la première édition nous permet de constater l’intronisation du témoignage dans l’espace social dans lequel il veut être intégré. Son arrivée au monde est guidée par le paratexte.

Rigoberta Menchú, relatant les coutumes, l’histoire et les luttes de son village de Chimel comme partie prenante et témoin oculaire, s’impose sous les traits d’une représentante autorisée de sa communauté, d’une paysanne indigène qui peut parler à la première personne, tantôt du singulier et tantôt du pluriel—« Dans ma situation à moi, on trouve la situation réelle de tout un peuple » —, et se substituer aux faux porte-paroles qui trahissent et humilient les paysans mayas. Ce faisant, le témoignage de Menchú proclame le droit des Indigènes à se représenter eux-mêmes, et sous-entend l’illégitimité, du moins en l’état de la question en 1982, de toute autre voix que la leur.

L’écriture du texte est achevée en 1982, il est publié en 1983 en trois langues : anglais, français et espagnol, et dans trois aires culturelles distinctes : Europe, États Unis d’Amérique et Caraïbe. Le livre est présenté au concours de la Casa de las Américas dans la catégorie témoignage et remporte le prix. Il est dès lors édité au sein de la Casa.

Un prix, une édition : Casa de las Américas, un témoignage à deux mains

Fig. 1 : Couverture de l’édition de Casa de las Américas

L’édition parue à Cuba suite au prix remporté dans la catégorie « testimonio » de la Casa de las Américas présente comme seule auteure de l’histoire Elizabeth Burgos-Debray19. La première de couverture introduit l’illustration par le logo de la maison d’édition et la mention « prix Casa de las Américas 1983 ». En biais, la mention « Testimonio » en rouge, précède l’intitulé Me llamo Rigoberta Menchú, en blanc et en majuscules, suivi du nom de l’auteure, Elizabeth Burgos-Debray, en blanc sur fond jaune. Notons ici l’emploi des deux noms de famille : celui de jeune fille et celui de femme mariée. Régis Debray, un temps son mari, est très connu à Cuba et dans la région pour avoir participé aux luttes révolutionnaires latino-américaines en faveur d’idéologies communistes. Nous pouvons imaginer qu’Élisabeth Burgos tient à conserver ce nom reconnu pour l’édition cubaine, lui conférant de la sorte une certaine légitimité. Plus bas, l’image principale est une photographie couleur de deux mains arrangeant des caractères typographiques dans un composteur au-dessus des cassetins d’une casse qui n’est pas visible au complet. L’illustration est aussi positionnée de biais. La quatrième de couverture présente le négatif de la même photographie placé à l’envers. Le fond de la couverture est jaune, comme pour la première, et le texte est écrit en blanc, sauf le nom d’Elizabeth Burgos Debray, en début de texte, dont la couleur de police est le rouge. Le tout est en majuscules. Le texte de la quatrième de couverture est une présentation de l’auteure, et seulement d’elle : date et lieu de naissance, une résidence à Cuba, en Bolivie, études et lieux d’études. Ces indications lui confèrent un intérêt certain pour le lectorat-type visé par cette édition : des lecteurs de la Caraïbe et d’Amérique latine qui, de la sorte, se sentiront plus proches, d’une certaine manière, de la scripteuse. La mention des études revient à lui octroyer une certaine autorité ou légitimité corroborée par le paragraphe suivant où il est question de sa collaboration dans différentes revues parisiennes : Femmes en mouvement, Hebdo Femmes, Le Nouvel Observateur et Témoignage Chrétien. Pour couronner le tout, il est dit qu’actuellement elle réside à Paris où elle est directrice de la Maison de l’Amérique Latine.

Le livre est esthétiquement en accord avec son temps. Le jaune vif est une couleur à la mode, il contraste avec la sobriété et l’élégance du gris de la photographie en noir et blanc. Le choix du sujet illustré met en valeur l’aspect factuel de ce témoignage. L’attention est rivée sur les mains, sur l’agencement des caractères typographiques pour imprimer le texte. L’édition est au cœur de la composition. Ce terme est employé ici dans le sens qu’il prend dans le « testimonio » latino-américain, genre défini avec certaines variations par les universitaires latino-américains et par les états-uniens20. Le dispositif discursif du « testimonio » se développe à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Il implique une voix issue d’un groupe minorisé et deux mains exercées à l’écriture. L’éditeur ou l’éditrice, dans ce contexte-là, est le professionnel (anthropologue, écrivain, journaliste), avec accès au discours public et à l’institution littéraire. Il écrit, corrige, modifie et prépare le texte avant sa publication. En d’autres mots, l’attention est portée sur Élisabeth Burgos et, avec elle, est mis en avant son travail d’écriture.

L’actualité se pérennise : Siglo XXI

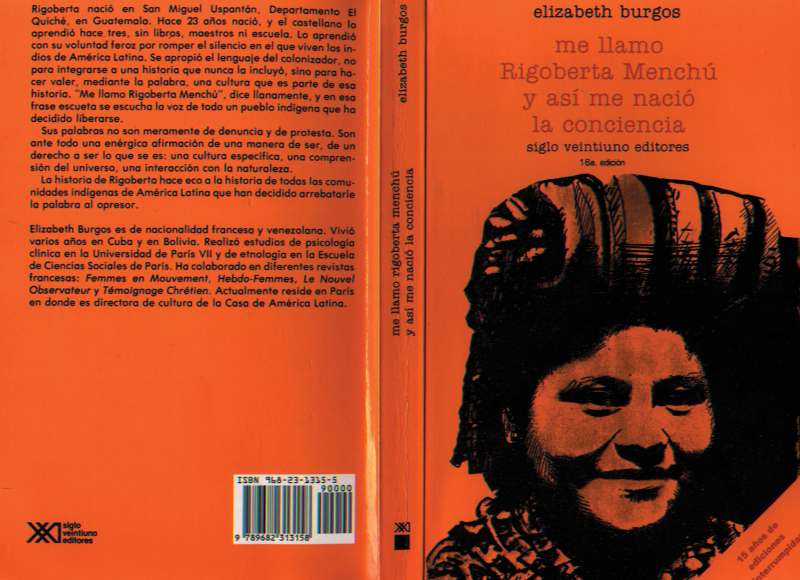

Fig. 2 : Couverture de l’édition de Siglo XXI

Toujours sur le continent américain, la maison d’édition Siglo XXI commence à publier ce témoignage en 1985 et ne cessera de le faire jusqu’à nos jours où il est le deuxième titre le plus vendu de cette maison. La première de couverture de l’édition mexicaine est décorée par un simple portrait au crayon de Rigoberta, le regard hors cadre semblant fixer quelque chose ou quelqu’un. La quatrième ne comporte qu’un texte et le logo de la maison d’édition. La présentation est divisée en deux parties distinctes : celle de la narratrice et celle de l’auteure21. La couverture au complet renvoie, contrairement aux autres éditions, à un public latino-américain. D’abord, la référence à l’origine géographique est plus précise : « Rigoberta est née à San Miguel de Uspantán, Département du Quiché, au Guatemala »22. L’écriture présente ici est beaucoup plus vindicative que celle des autres polygraphies. Ce n’est pas la description anthropologique qui est mise en évidence mais la lutte pour la libération. La présentation s’écrit en termes postcoloniaux sur fond de lutte contre l’oppresseur, d’énonciation du subalterne23 qui affirme sa manière d’être la hissant dans l’échelle de valeurs. L’attention est rivée sur l’importance de la culture indigène :

Elle s’est approprié la langue du colonisateur, non pour s’intégrer dans une histoire qui ne l’a jamais incluse, mais pour faire valoir, à travers la parole, une culture qui fait partie de cette histoire. […] Ses mots ne sont pas seulement de dénonciation et de contestation. Ils sont avant tout une énergique affirmation d’une manière d’être, d’un droit à être ce que l’on est : une culture spécifique, une compréhension de l’univers, une interaction avec la nature.24

Il est mis en exergue que la langue du colonisateur est utilisée contre lui pour faire valoir une culture faisant partie de l’Histoire. La relation métonymique est mise en relief, l’histoire de Rigoberta est assimilée à celle de toutes les communautés indigènes d’Amérique Latine « qui ont décidé d’arracher la parole à l’oppresseur25 ». Cette succincte description est suivie d’un rapide portrait d’Élisabeth Burgos, définie en termes de nationalité, mobilité géographique, études, ses interventions dans différentes revues françaises et finalement son rattachement à la Casa de América Latina de Paris en tant que directrice de la culture. Son intervention dans l’écriture de ce témoignage est validée dans le discours par la mention de sa double appartenance : elle est le médium idéal à ce genre d’entretiens, en connaisseuse de la culture latino-américaine et de la culture occidentale, son rôle de passeuse, d’agent de transmission, est légitimé. Et ce d’autant plus que ses études en Psychologie clinique et en ethnologie dans des universités et écoles réputées de la capitale de l’hexagone (dont Paris VII) lui confèrent une certaine autorité complétée par ses écrits dans l’espace public français et la reconnaissance entérinée par son poste de directrice de la Casa de América Latina.

Il y a dans cette édition la volonté manifeste de mettre en scène, sur la couverture, l’image de la voix qui s’énonce. Rigoberta Menchú apparaît comme point central, soutenue, écrite, par Élisabeth Burgos. Elle représente l’indigène, l’Autre de l’Amérique latine, déplacé par les colons, soumis par eux et leurs descendants : corps rendu exogène et maintenu sous domination. Cet Autre prend la place d’autres, les re-présente et dénonce leur situation en vue d’une libération. L’affranchissement passe d’abord par l’appropriation d’un espace discursif de reconnaissance identitaire : le témoignage sert à écrire une culture, à donner à voir et à connaître les modes de vie et les conditions d’existence d’un groupe humain défini, dans la quatrième de couverture, par le seul terme d’indigène. Cette appellation vaut pour toutes les premières nations du continent. Le texte de présentation de la quatrième de couverture rend explicite le rapport métonymique : l’histoire de Rigoberta Menchú peut se lire comme transposable aux indigènes des Amériques. Le lectorat est invité à effectuer les transferts qui lui semblent opportuns entre le récit de cette indigène maya et le positionnement, l’expérience, la vie des Autres du continent. Nous interprétons cette invitation à une lecture d’un récit de vie qui conduit à une lecture de l’Histoire immédiate, contemporaine de la société du lecteur, comme une prise de position de la part de la maison d’édition en vue d’attirer un lectorat autochtone lettré. Il semble sous-entendu que celui-ci est formé par des personnes issues de la classe aisée, plutôt considérées comme blanches, instruites, en vue de leur faire connaître ou reconnaître l’autre partie de la population du continent26. Ceci est rendu explicite dans l’introduction qui précède le prologue de l’édition mexicaine. L’auteure du récit s’adresse directement à un type de lecteur auquel elle s’identifie : « En Amérique latine, nous qui sommes culturellement blancs, dénonçons facilement, et non sans raison, l’impérialisme nord-américain, mais nous ne sommes jamais soucié, sauf à de rares exceptions, de dénoncer le colonialisme interne.27 »

Cette voix revêt un aspect « messianique », tel le messie elle indique la voie à suivre. Notons l’utilisation de la preuve par l’ethos : elle se montre bienveillante et de bonne foi ; elle parle de donner une visibilité aux premières nations, de mieux les connaître pour les comprendre.

Il ne s’agit pas d’inciter à des guerres racistes, et c’est notre tâche à nous qui appartenons culturellement à la population blanche du continent, de comprendre les revendications spécifiques des populations indigènes, […]. La lutte des peuples autochtones de notre continent […] sera celle qui nous délivrera des maux qui nous assaillent et des obstacles qui s’opposent à notre développement ; et pour cela nous devons nous joindre à elle.28

L’instance narratrice interpelle un pôle lecteur clairement défini en termes d’héritage culturel avec lequel elle s’identifie. Ce dernier mouvement achevé par la réception forme une communauté autour d’un sensus communis : un groupe de sens commun formé par la lecture et l’adhésion au discours de l’énonciatrice29. Le lecteur est amené à partager les valeurs promues par la voix, incarnées par son discours, si ses objectifs sont de guérir la société d’Amérique latine et de lui permettre de se développer. Cette adhésion sert d’identification éthico-politique et d’ouverture à un Autre relégué, la plupart du temps, à l’extranéité. Le témoignage de Rigoberta Menchú apparaît dès lors comme récit écrit par Élisabeth Burgos, une lettrée autochtone, pour des semblables. Il couche sur le papier ce qui est né de la bouche d’une indigène parlant pour toutes les premières nations. La voix des sans voix se donne à lire.

La « French touch » : Éditions Gallimard

Le témoignage est publié pour la première fois en France en 1983 chez Gallimard. Déjà la situation de conflit au Guatemala avait été décrite en 1970 en contexte francophone à travers le témoignage de Ricardo Ramírez, commandant de l’egp, aux éditions Maspero30. Cette fois, une femme vient témoigner, une femme guatémaltèque, indigène maya. Son récit est publié par Gallimard dans une collection « Témoins », la collection « Folio » prend la relève en format poche. Il est intitulé Moi, Rigoberta Menchú. Une vie et une voix, la révolution au Guatemala. La traduction est de Michèle Goldstein31.

L’indigène a vu : collection « Témoins »

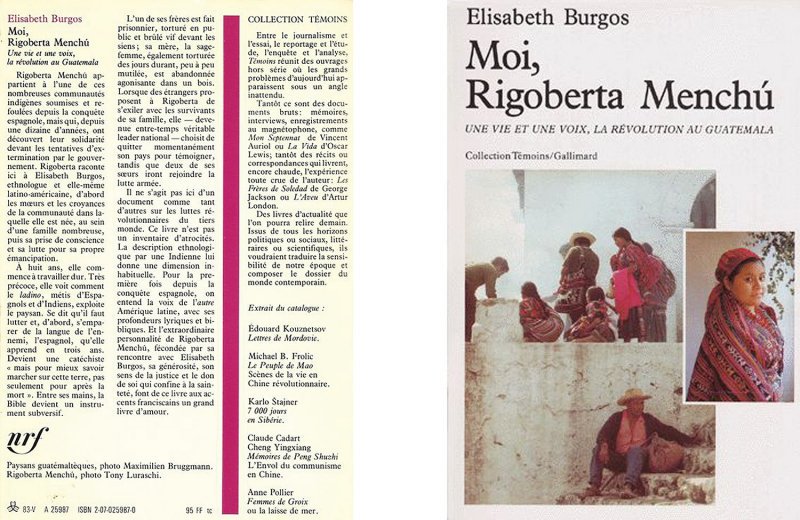

Fig. 3 : Couverture de l’édition de Gallimard dans la collection « Témoins »

La première de couverture présente en gros caractères le titre du livre Moi, Rigoberta Menchú, suivi du sous-titre Une vie et une voix, la révolution au Guatemala. En haut, le nom de la scripteuse, Elisabeth Burgos. Le nom de la collection introduit les photographies sur les deux derniers tiers. Trois images sont superposées : une de Rigoberta Menchú, en plan taille, une étoffe brodée aux cheveux et un tzute, sorte de tissu destiné à transporter des affaires et à se protéger du froid, sur les épaules et les bras. Seule sa tête dépasse, elle est de profil et son regard inquisiteur, surpris, curieux, est tourné vers le spectateur. Il y a deux autres photographies d’indigènes dans leur vie quotidienne, illustration de fond. Notons que la photographie de la protagoniste est de plus petite taille que les deux autres, et bien qu’elle leur soit superposée elle ne les occulte pas, au contraire, elles sont mises en relation. Cette configuration instaure dès la première de couverture une impression qui sera explicitée en quatrième : Rigoberta représente les indigènes guatémaltèques.

En quatrième de couverture le titre est au complet, précédé par le nom de la scripteuse et suivi de celui de la traductrice. Un texte introduit de manière générale la témoin, son contexte d’appartenance, les conditions de vie : « À huit ans, elle commence à travailler dur. Très précoce, elle voit comment le ladino, métis d’Espagnols et d’Indiens, exploite le paysan »32. La jeune femme a travaillé dès l’enfance, cette mention en appelle à la compassion du lecteur occidental. Le texte continue avec la description en termes binaires, raciaux, du problème social guatémaltèque : il y a essentialisation des identités réduites à « le ladino » et « le paysan », déterminés par l’article défini. Le premier est « métis d’Espagnols et d’Indiens », il est « mauvais tissage » entre vainqueurs et vaincus, issus de la conquête, il semblerait que les presque cinq cents ans écoulés ont maintenu la perception raciale de l’humanité intacte. Les « peuples originaires » sont encore traités d’Indiens.

Les morts des proches de Rigoberta Menchú (frère, mère) torturés, lui brûlé vif et elle mutilée et abandonnée, participent de l’interpellation au lecteur et convoquent sa compassion.

Le personnage public commence à prendre forme dès l’instant où Rigoberta Menchú est décrite en tant que « véritable leader national—[elle] choisit de quitter momentanément son pays pour témoigner ». Elle devient « témoin ».

Le récit s’élabore sur un canevas évangélique. Rigoberta est devenu catéchiste « mais pour mieux savoir marcher sur cette terre, pas seulement pour après la mort ». Le fond sémantique33 est configuré par l’isotopie générique de la communion passionnelle juxtaposée à celle de l’illumination religieuse.

Il ne s’agit pas ici d’un document comme tant d’autres sur les luttes révolutionnaires du tiers-monde. Ce livre n’est pas un inventaire d’atrocités. Pour la première fois depuis la conquête espagnole, on entend la voix de l’autre Amérique latine, avec ses profondeurs lyriques et bibliques. Et l’extraordinaire personnalité de Rigoberta Menchú, fécondée par sa rencontre avec Elisabeth Burgos, sa générosité, son sens de la justice et le don de soi qui confine à la sainteté, font de ce livre aux accents franciscains un grand livre d’amour.34

L’isotopie de l’amour est porté par les lexies35 « profondeur lyrique », « fécondée », « amour », « rencontre » ; celle de l’illumination religieuse par la « profondeur biblique », l’« extraordinaire personnalité », « sa générosité », « son sens de la justice », « don de soi », « sainteté », « accents franciscains ».

S’ajouterait l’isotopie de la violence portée par « les luttes révolutionnaires », ainsi que l’« inventaire d’atrocités », ce dernier attribué à « la conquête espagnole », et la différence marquée de cette « voix de l’autre Amérique latine » qui est « entendue pour la première fois ».

Or ce n’est pas la première fois que l’autre, sous-entendu l’indigène, s’exprime en contexte francophone. Déjà à partir des années 1950 des traductions en langue espagnole, dans un premier temps, de textes d’aborigènes américains sur l’arrivée des occidentaux en Amérique ont été publiées, suivies de traductions en français36. Les historiens, philologues et anthropologues se sont penchés sur la question de l’envers de la rencontre entre les Européens et ceux qui seront appelés suite à cette rencontre les Amérindiens.

Un récit pour tous : collection Folio

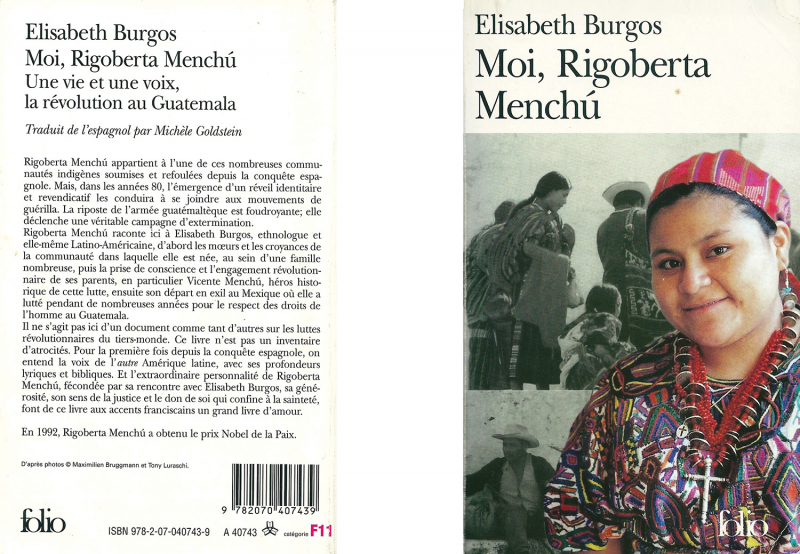

Fig. 4 : Couverture de la collection Folio

La version française présente en première de couverture dans cette collection une photo couleur de Rigoberta Menchú jeune, vêtue telle qu’elle est décrite dans le prologue au moment de sa rencontre avec Élisabeth Burgos. Celle-ci est superposée à deux photos de scènes de la vie quotidienne indigène en noir et blanc. Apparaît le titre de l’ouvrage tronqué : Moi, Rigoberta Menchú encadré par le nom de l’éditrice37, Elisabeth Burgos en haut, et les photos plus bas, le visage de Rigoberta Menchú en plan poitrine tourné vers le récepteur, les yeux regardent directement l’objectif procurant l’impression d’un regard franc, d’une personne honnête.

Pour terminer et clore cette introduction de la figure du témoin « chrétien » : l’annonce de l’obtention du prix Nobel de la Paix en 1992, prix qui confère une légitimité à l’action portée par notre protagoniste.

Le paratexte inscrit le récit de la vie de Rigoberta dans une lignée de revendication de droits universels sur fond de grille de valeurs empruntée au manichéisme chrétien. Son plaidoyer émet des désirs de changement pour les communautés indigènes en particulier, mais s’insère dans une lignée féministe comme l’illustre la dédicace. Le témoignage est offert à la mémoire d’Alaíde Foppa38.

Éditions ibériques : colonialisme revisité

Les éditions espagnoles sont au nombre de quatre, Argos Vergara en 1982 et trois autres dix ans après, en 1992 : Seix Barral, Ediciones Padilla et Círculo de lectores.

Édition d’Argos Vergara : un livre personnel, une lecture intimiste

La première édition en Espagne vient de la part de la maison Argos Vergara, sous la direction de Carlos Barral à l’époque. En quelques mots, nous pouvons dire que l’illustration de la première de couverture participe d’un choix esthétique porteur d’une éthique.

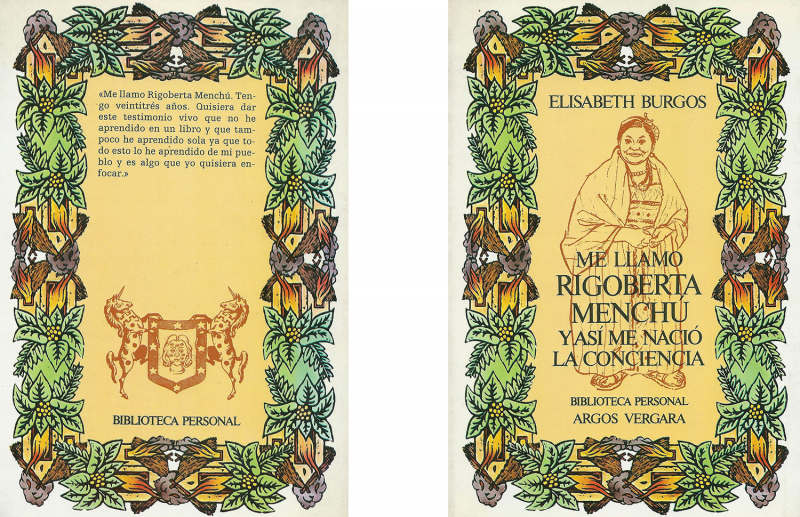

Fig. 5 : Couverture de l’édition Argos Vergara

Un dessin au crayon de Rigoberta en plan pied, de face, avec le regard tourné vers le spectateur est au centre de la composition. Il est inspiré de la photo en rabat de la première de couverture. Elle est vêtue d’un huipil (corsage brodé ou tissé que portent les femmes indigènes, c’est le haut du costume traditionnel) et du corte (tissu de couleurs variées que les femmes indigènes utilisent comme une jupe). Elle porte sur les épaules le tzute qui retombe sur ses bras. Le nom de l’éditrice se trouve au-dessus, le titre du livre est inscrit sur le dessin39 de Rigoberta Menchú.

Une frise (una orla) entoure le tout, composée de deux motifs récurrents : des huttes incendiées alternées avec des feuillages40 à la manière des chroniques et des codex préhispaniques. Cette composition originale renvoie aux premiers témoignages des civilisations indigènes, inscrivant le texte dans un patrimoine culturel de « témoignage » qui n’est pas sans évoquer le codex Florentin de Frère Bernardino de Sahagún. Tout est entouré, il y a une parfaite adéquation de la ligne à la forme ; ligne, forme et couleur. La frise polychrome et large contraste avec le dessin simplement tracé au crayon. La destruction est inscrite dans l’incendie du foyer de vie entourée d’une végétation luxuriante de plantes autochtones. Les flammes et la fumée s’entrelacent, tout est imbriqué. Au milieu, la figure de la jeune femme vêtue d’un élégant costume, le sourire aux lèvres fermées, le corps tourné vers le spectateur en posture engageant la communication, invite au dialogue. Elle va délivrer son histoire, dans une collection intitulée « bibliothèque personnelle ».

La lecture de ce témoignage est amenée à être une conversation intime, entre deux êtres humains. Des confidences seront échangées entre deux pôles culturellement éloignés. Les strates temporelles distinctes sont superposées : le temps des chroniques, celui des nations originaires, l’espace de l’immédiateté de la rencontre à travers la lecture d’un présent où sa « conscience » voit le jour. Ce terme assume toute la modernité de la situation de lutte de laquelle naît le récit. « Je m’appelle Rigoberta Menchú », parole proférée, l’acte de nomination donne corps et voix au personnage qu’elle investit. Puis viennent s’atteler le temps du lecteur et celui des discours sur la narratrice, sa communauté, sur les événements, sur les partis à prendre, les valeurs promues.

La quatrième de couverture arbore la même frise polychrome avec un grand espace central où sont reproduites les premières phrases du texte en haut, les armoiries de la maison en bas, suivies du nom de la collection : « Bibliothèque Personnelle ». Cette disposition se rapproche de celle des frontispices des livres de la seconde moitié du XVIe siècle développés sous le règne de Philippe II d’Espagne influencés par les modèles architectoniques du maniérisme italien41.

Le court extrait de présentation informe la lecture du témoignage :

Je m’appelle Rigoberta Menchú. J’ai vingt-trois ans. Je voudrais apporter ce témoignage vivant, que je n’ai pas appris dans un livre, et que je n’ai pas non plus appris toute seule, vu que tout cela, je l’ai appris de mon peuple et c’est quelque chose que je voudrais mettre en lumière.42

« Ce témoignage vivant » est métaphore vive, actualisation de l’histoire de celle qui se nomme Rigoberta Menchú. D’emblée l’oralité est la marque de son récit, pas de livre où l’apprendre, mais la vie, l’expérience individuelle participe d’une expérience collective, mise en relief. La relation métonymique entre la jeune-femme et sa communauté est déjà à l’œuvre, mise en valeur par la complexité de sa phrase, les deux subordonnées relatives négatives, adjectivant par ce qu’il n’est pas « ce témoignage vivant » qui devient ensemble collectif « tout cela » repris par le déterminant « l’ » et accompagné du complément d’objet « de mon peuple ». Ensemble sur lequel elle veut centrer son propos. Son histoire est celle de son peuple, apprise d’eux, avec eux.

Le rabat de la première de couverture est illustré, en haut, d’une photo en plan taille de Rigoberta Menchú et Élisabeth Burgos à l’époque où elles travaillent à cette narration. Elles semblent se connaître, être en bons termes : Élisabeth arbore un sourire, un châle aux épaules, Rigoberta aussi, un sourire aux lèvres fermées, un tzute lui passe derrière le cou et tombe sur ses bras.

Suit le texte de présentation du livre. Thématisée, la jeune-femme guatémaltèque est définie en rapport à son origine : elle vient du « moderne Guatemala », d’une « ethnie » aux valeurs culturelles atemporelles, sans contamination de la part des autres puisque exclue depuis la « conquête », marginalisée et appauvrie.

Rigoberta est née au sein d’une communauté indigène installée sur le territoire de la moderne Guatemala, une de ces ethnies qui a conservé son identité culturelle depuis la conquête espagnole et s’est maintenue dès lors dans la marginalité et la pauvreté et qui, ces dernières années, a recouvré la fierté et la volonté de survie face à une politique constante d’extermination de la part des gouvernements du pays.43

L’essentialisation de l’identité fige Rigoberta Menchú hors de l’espace-temps, elle lui confère un aura de « pureté originelle », définie avec les termes-mêmes du colonisateur, oubliée ou cachée, qui refait surface pour se défendre des mortelles attaques des gouvernements guatémaltèques successifs. Le terme « extermination » ouvre la voie à une dénonciation des crimes contre l’humanité commis au moment de la sortie du livre. La volonté politique a réveillé dans cette communauté l’instinct de survie : le récit mis en scène est celui des us et coutumes d’une ethnie fière de son identité. C’est aussi l’histoire de sa prise de conscience des conditions marginales du groupe, elle amorce le désir de lutte pour l’émancipation. Les armes dont elle s’empare pour mener à bien ses objectifs sont la langue « des ennemis de sa race », l’espagnol, et la religion :

Décidée à l’option combative elle apprend le castillan, la langue des ennemis de sa race, en moins de trois ans, une langue qui, comme pourra aisément reconnaître le lecteur, jaillit de sa bouche avec une richesse et une créativité presqu’incroyables.44

La division raciale est canevas, paradigme axiologique sur lequel le jugement de la voix énonciatrice se pose. La protagoniste est présentée comme une personne hors du commun à même de s’emparer rapidement d’un système linguistique complexe, porteur d’une vision propre du monde, de multiples strates culturelles, de principes éthiques, de préjugés. L’image, commune, nous en sommes consciente, de la langue qui jaillit de sa bouche45, n’est pas moins image de force et de dextérité, d’intelligence, cette habileté frôle l’invraisemblable. Le personnage extraordinaire prend forme dès ces premières lignes sur elle.

La présentation n’omet pas de décrire les atrocités subies par son frère et sa mère46, elles expliquent le choix de la jeune femme d’investir la fonction de témoin, de s’exiler « pour raconter ce qu’elle sait et ce qu’elle a vu »47. Rigoberta Menchú est « mémoire vive » des événements, elle re-présente sa communauté, ce qu’elle endure, elle est là pour donner à connaître au monde ce qui se déroule au Guatemala. Elle agit par sa parole, à travers son existence.

L’autobiographie de Rigoberta Menchú racontée à Elizabeth Burgos n’est ni un document sur la révolution du tiers-monde, ni un inventaire des atrocités du génocide. La description ethnologique d’une communauté indienne d’Amérique Centrale faite par une jeune indigène, qui a appris à cette fin une des langues universelles, et qui la manie avec une telle aisance et précision, lui octroie une dimension littéraire insolite. Cela et la personnalité apostolique de Rigoberta Menchú, sa générosité, son sens de la justice et ce très ancien sens du devoir font de ce livre un témoignage incomparable.48

Finalement le livre est désigné comme « autobiographie » et s’écrit en termes d’opposition. Les idées de la quatrième de couverture de l’édition française sont reprises, définissant d’abord la narration en négatif : « […] ce n’est ni un document sur la révolution du tiers monde ni un inventaire des atrocités du génocide ». Bien que le commentaire mette en avant la dimension littéraire de cette description ethnologique, il réifie, homogénéise, le tiers-monde comme une entité monolithique instigatrice de « la » révolution. Cette essentialisation est doublée de péjoration par comparaison : il y a un jugement de valeur dans la qualification de l’espagnol comme langue universelle digne d’élever par son emploi ce texte au rang de littérature49.

Rigoberta Menchú est qualifiée de personnalité apostolique, et son témoignage d’incomparable, dû à sa générosité, à son sens de la justice et du devoir. À nouveau l’image de l’apôtre est explicite, comme nous avons pu le voir dans la citation.

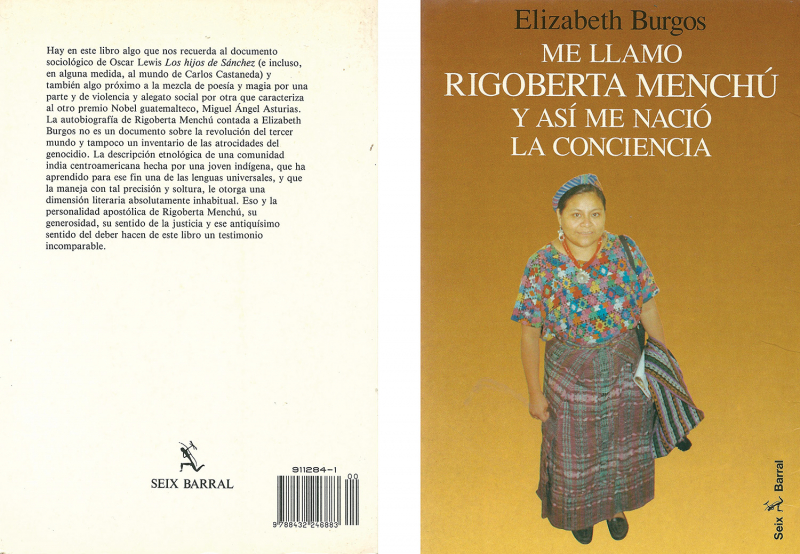

L’indienne parle, le colon écrit : Édition Seix Barral

Fig. 6 : Couverture de l’édition de Seix Barral

L’édition de Seix Barral a choisi comme première de couverture une photographie en couleur de Rigoberta Menchú en plan pied, le sujet est mis en évidence. Le point de vue offre une perspective en plongée : cette mise en scène place le sujet en position inférieure au regard. Son regard est orienté vers le spectateur, les yeux dans les yeux, il inspire confiance, il semble franc. Les lèvres entrouvertes tentent un sourire introverti qu’elles ne réussissent pas encore à compléter. Rigoberta Menchú est vêtue du corte, tissu porté comme une jupe enroulé autour de la ceinture, et d’une chemise aux motifs et couleurs traditionnels maya, avec un collier d’artisanat, de longues boucles d’oreille dans le même style et une étoffe sur ses cheveux. Le fond est uni, un ton ocre dégradé progressivement, du plus foncé en haut au plus clair en bas. Le nom de l’éditrice apparaît dans la partie supérieure, suivi du titre du livre : ces deux éléments occupent le premier tiers de la couverture, la photographie les deux autres tiers. Elisabeth Burgos est écrit en noir sur l’intitulé couleur blanche : noir sur blanc.

L’édition à l’occasion du 500e anniversaire de la rencontre entre l’Ancien et le Nouveau Monde de Seix Barral, d’après l’analyse de sa couverture, amène une orientation que nous pourrions considérer complice non seulement du maintien des stéréotypes et préjugés négatifs mais aussi de la conception homogénéisante et amalgamante de populations linguistiquement diverses et culturellement variées.

La quatrième de couverture inscrit ce livre dans l’espace discursif du document sociologique.

Il y a dans ce livre quelque chose qui nous rappelle le document sociologique de Oscar Lewis Les enfants de Sánchez (et, dans une certaine mesure, le monde de Carlos Castaneda) et aussi quelque chose de proche du mélange de poésie et de magie d’une part, de violence et de plaidoirie sociale d’autre part, qui caractérisent l’autre prix Nobel guatémaltèque, Miguel Ángel Asturias. L’autobiographie de Rigoberta Menchú racontée à Elizabeth Burgos […].50

La quatrième de couverture offre au témoignage un patrimoine phylogénétique lui trouvant des réminiscences du récit autobiographique d’une famille pauvre mexicaine recueilli dans les années 1950 par l’anthropologue nord-américaine Oscar Lewis51 Les enfants de Sánchez ; elle le compare aussi « dans une certaine mesure, au monde de Carlos Castaneda » ainsi qu’à l’œuvre de Miguel Ángel Asturias, légitimé par le groupe nominal qui le caractérise, « l’autre prix Nobel guatémaltèque », dont la poésie et la magie doublées de violence et de plaidoirie sociale sont aussi rapprochées du récit de Rigoberta Menchú. C’est un héritage imposé, dicté par le texte de présentation, qui labellise le témoignage. L’autobiographie, narration subjective à perspective emic52, est indexée comme « description ethnologique », à perspective etic53, et affiliée au domaine littéraire, esthétique, de l’auteur de Hombres de maíz (1949), dont l’œuvre vise à créer un idiome qui actualise les traditions mésoaméricaines54.

Les rabats de première et quatrième de couverture reprennent le texte de l’édition d’Argos Vergara à quelques modifications près. D’abord Rigoberta Menchú est présentée comme détentrice du Prix Nobel de la Paix 1992, donc cette année-là. La mention de son âge a été remplacée par sa date de naissance, 1959. Ces deux éléments la rapprochent de la société moderne, sa date de naissance l’introduit dans l’espace social hégémonique, le prix décerné l’intronise dans une catégorie de gens extraordinaires et la légitime à représenter son peuple. Ses actions sont reconnues, valorisées, sa voix prend un poids symbolique dans l’espace politique européen, elle est placée au centre du pouvoir sur la scène occidentale.

La mort du père carbonisé pendant les événements « connus » de l’ambassade d’Espagne au Guatemala en 1980 porte sur l’actualité du pays récepteur : c’est un appel direct aux connaissances générales du citoyen espagnol. L’épithète « connus»55 établit un lien de proximité entre les deux pôles de l’activité littéraire : émetteur et récepteur.

La différence la plus marquante est l’inclusion de l’auteure différenciée de la narratrice.

À partir du témoignage de Rigoberta, en introduisant toute une série de connaissances sur la vie, l’histoire et les légendes de ces indigènes, et, dans un certain sens, en les mettant en relation avec les ataviques et sages enseignements et légendes du Popol-Vuh, l’auteure nous donne un récit très authentique sur un monde de plus en plus détruit par la tyrannie militaire.56

Pour la première fois dans les présentations des éditions mention est faite de l’auteure distincte de Rigoberta. Non seulement elle est mentionnée, mais elle l’est en tant que sujet agissant : ceci est souligné par l’emploi réitéré du participe présent en espagnol « partiendo […] introduciendo […] relacionándolos […] » et de l’action dont elle est le sujet « l’auteure nous donne un récit très authentique […] ». Le témoignage n’est plus qualifié d’autobiographie et la scripteuse est censée connaître l’univers social, culturel et historique de ces indigènes. Le mouvement de focale emic→ etic déjà commenté en quatrième de couverture, prend toute son ampleur sur le rabat de la quatrième de couverture, et ce malgré le maintien de l’avant-propos et du corps du livre intacts.

Éditions exclusives à 1992

Deux maisons d’édition en font un tirage exclusif à l’année 1992 : Círculo de lectores et une petite maison familiale, Editorial Padilla. Nous analysons leurs premières de couverture, le texte étant l’original espagnol.

Fig. 7 : Édition du Círculo de lectores

La première maison d’édition est spécialisée dans la vente à domicile par abonnement : les livres de son catalogue sont vendus par correspondance. Une photographie couleur de la Prix Nobel illustre la première de couverture : elle apparaît en gros plan, son regard dirigé vers le spectateur. Elle est vêtue de son costume traditionnel, parée de bijoux mayas et coiffée d’une tresse, et la photographie semble avoir été prise lors d’un discours puisqu’elle parle dans un microphone : c’est une femme moderne qui a su conserver ses traditions. Le nom de l’éditrice précède l’image, en blanc sur fond noir, le titre du livre se trouve en dessous de l’illustration, en blanc, sauf le nom de Rigoberta Menchú, en couleur crème, le tout sur fond noir. Cette distinction, dans le titre, fait porter toute l’attention sur son nom à elle, mis en exergue. Deux lignes blanches traversent la couverture de haut en bas des deux côtés, droit et gauche, dessinant des marges qui ne sont pas respectées. Rigoberta Menchú, dix ans après avoir fait son récit, est une femme reconnue publiquement sur la scène internationale et cela est mis en avant dans cette première de couverture. Son rôle de porte-parole y est primordial, elle parle pour d’autres au reste du monde. Sa voix porte, son pouvoir est légitimé par le prix qu’elle vient de recevoir. L’indigène maya vient parler aux occidentaux, aux espagnols, sur leur condition, là-bas de l’autre côté de l’Atlantique. Le regard tourné vers le récepteur, ses lèvres sont entrouvertes, l’image a été prise sur le vif, quand elle parlait. Nous avons la sensation qu’elle est en train de nous parler à l’instant même. Tous ces indices invitent le pôle récepteur à lire ce témoignage comme un récit digne de confiance et à lui prêter une certaine attention, au vu de l’importance acquise par la personne qui le porte.

Fig. 8 : Couverture de la maison d’édition Editorial Padilla

La maison d’édition sévillane a préféré une couverture sur fond couleur crème. Le nom de l’auteur est placé en haut, en noir, la typographie utilisée est différente de celle du titre, plus fine et discrète, seules les initiales sont en majuscules. Suivent l’intitulé et l’illustration. Le premier est écrit en lettres grasses, tout en majuscules de couleur cyan et entouré d’un trait rouge à forme géométrique variable. Au-dessous et occupant la moitié de la couverture se trouve un dessin polychrome au milieu d’une figure dont le fond est de couleur un peu plus foncée que celle utilisée pour le reste. Une forme géométrique alliant cercle, carré et croisement d’angles, en rouge, délimite l’illustration. Celle-ci est composée d’un personnage assis et d’un animal, le tout en deux dimensions. La personne n’a pas de genre distinctif, nous ne pourrions affirmer homme ou femme. Vêtu à la manière d’un indigène précolombien, avec des sandales et une longue tunique cyan, des épaules jusqu’aux pieds, le personnage est présenté de profil, les lèvres entrouvertes, il semble parler ou compter. Sa main gauche montre de l’index les doigts de la main droite dépliés, avec la paume vers l’extérieur. Il maintient quelque chose contre son torse, côté droit et plaqué sur le cœur. Ce pourrait être un livre ou un cahier. Ses cheveux longs sont attachés dans le dos. Les bords de sa tunique sont décorés d’une frise blanche sur laquelle reposent quelques carrés magenta et cyan. L’animal ressemble à un lézard. Il est étendu, attaché, sur un brancard aux côtés de la figure humaine. L’objet est aux couleurs de la tunique et des sandales de l’indigène, deux tons magenta et un cyan. Il regarde avec un air ahuri ou apeuré la direction vers laquelle se dirige le brancard, tenu par personne, et pointe vers le bas droit de l’image. Le lézard est de couleur jaune, sa queue est de couleur blanche avec des traits noirs et derrière sa tête une branche semble apparaître.

Cette illustration semble représenter la témoin sous forme humaine et la destinée de son peuple sous forme animale57. La femme compte sur les doigts de sa main. Peut-être compte-t-elle les jours, ou les morts. Le lézard est apeuré à la vue de son avenir, une mort proche58.

Bouées cardinales d’une géographie de l’imaginaire discursif

Les balises mises en place par les propos liminaires (préfaces et note de la traductrice) guident l’interprétation vers un objectif précis, prendre conscience des événements au Guatemala et de la situation des indigènes, leur génocide au moment où le témoignage est donné. Elles indiquent les points d’ancrage au parcours interprétatif.

Rigoberta Menchú personnifie et incarne les indigènes mayas. Sa parole est la leur dans un contexte étranger. Leur identité est construite à partir de l’histoire relatée, composée au fil des pages, pour former, une fois lue, une entité imaginaire complexe, compréhensible pour le pôle récepteur, lui-même intégré, vivant, dans un environnement socio-culturel qui informe le pôle, les objets produits et consommés dans l’aire et co-participe à la création du sens. Cette représentation de l’Autre (Rigoberta Menchú = les indigènes mayas = les autochtones non Européens) instaure une dynamique du regard à la lisière des tissus communicatifs : le témoignage et sa lecture. La lecture passe par l’écoute, implique une attention de la part du lectorat à travers laquelle se modélise une structure de sens par la co-construction identitaire à l’œuvre.

La langue employée fait émerger des valeurs symboliques sous-jacentes au discours socialisé (mais lequel ne l’est pas ?). Rigoberta Menchú s’entretient oralement avec Élisabeth Burgos. Sa parole est vue par l’auteure comme une arme pour la lutte. Une langue récemment acquise dont la production met en évidence des écarts à la norme. Syncrétisme de l’espagnol enseigné par les religieuses et de celui utilisé dans l’instruction politique, c’est-à-dire produit issu d’une socialisation secondaire, cet espagnol s’enrichit des interférences du quiché, produit d’une socialisation primaire. Les écarts sont qualifiés de maladresses, gaucheries, erreurs ou incompétences59. La dimension symbolique est portée au premier plan de l’écriture. L’espagnol instaure une relation dissymétrique, langue des citadins, de l’ascension sociale, elle est employée par son universalité face au quiché, langue non institutionnelle, locale, du domaine de l’intime et non du public. Cependant, le substrat quiché est explicite et caractérise le style de la témoin dont les écarts à la langue, tels des scarifications, inscrivent l’origine culturelle.

Élisabeth Burgos et Michèle Goldstein, auteure et traductrice, veulent préserver l’idiolecte de Rigoberta Menchú comme marque de son authenticité : les représentations au sujet de la mise en mots de son parler sont applicables à la configuration de l’identité de la témoin, de son personnage.

Émerge l’image collective d’un « nous, l’indigène » dans l’actualisation du discours narratif. La relation métonymique implique une refonctionnalisation discursive affectant l’univers cognitif sur les aborigènes américains. Le personnage de la témoin co-réfère à Rigoberta Menchú et aux indigènes maya pris dans une singularité collective. S’en dégage une image de l’Autre introduite dans une zone de proximité affective ou culturelle, selon le contexte de réception de chaque édition.

Pour conclure, nous avons observé comment les couvertures, les paratextes, de chacune de ces éditions invitent les lecteurs à une certaine représentation présidant (matériellement) la lecture, inculquant certaines attentes sur le lectorat.

Notre analyse a permis de mettre en avant quelles sont ces perspectives selon :

-

les acteurs ou actrices de la lecture, de l’actualisation du texte : la présentation de ou des autrices, Élisabeth Burgos et Rigoberta Menchú, ainsi que le lectorat-type auquel est adressé l’édition.

-

la présentation de la narratrice, Rigoberta Menchú, selon l’aire culturelle et le moment de création de l’objet-livre : l’indigène, l’apôtre, la prix Nobel de la paix.

-

les objectifs des différentes éditions : un récit anthropologique pour donner à voir et à connaître les indigènes maya, un livre de dénonciation des exactions commises sur ces communautés depuis le XVe siècle et au moment du recueil de ce témoignage en vue de collecter des fonds « pour la cause » et leur défense, ou bien la revendication de leurs droits en tant qu’êtres humains.

L’expérience transatlantique de ce récit nous a offert la possibilité d’observer ses multiples matérialisations selon les différentes aires socio-culturelles, des transformations induites par le mouvement de translation du sens dans un monde où les échanges sont devenus monnaie courante mais où la tendance à l’homogénéisation est contrée par une tendance à la différentiation. Ce que chaque édition matérialise.