William Morris (1834-1896) est bien connu comme pionnier du renouveau du Design dans la seconde moitié du XIXe siècle anglais, donnant l’impulsion initiale à tout le mouvement des Arts and Crafts, qui devaient eux-mêmes mener assez directement aux créations de l’Art Nouveau, passé le début du XXe siècle. Mais son œuvre est tellement diverse qu’il serait difficile de définir la pratique qui l’emportait à ses yeux. Victor Dupont, dans son introduction au roman utopique News from Nowhere (1890), qui imagine la société idéale une fois advenue la révolution socialiste en Angleterre, donne ainsi une liste étourdissante des divers champs couverts par le prospectus commercial de présentation de la firme Morris, Marshall, Faulkner and Co, Decorators, fondée en avril 1861 :

La société […] proposait à la clientèle ses services pour exécuter : décoration murale (peintures, pochoir, etc.), sculpture architecturale, vitraux assortis à la décoration intérieure, ameublement général, travaux de diverses natures sur tous matériaux (boiserie, cuir repoussé, ouvrages ornementaux, travail sur métaux et joaillerie). À cette liste, le prospectus de 1881 ajoutera, vingt ans plus tard : tapisserie d’Arras et de haute lice, tapis d’art, broderies, carreaux peints, tissus et tapisseries d’ameublement, tentures, papiers peints et cotonnades imprimées (chintz). Si l’on se rappelle en outre que Morris consacra la fin de sa vie à son entreprise d’imprimerie, et que ses fameuses presses de Kelmscott lui procurèrent une de ses dernières et plus pures joies avec leur édition de son Chaucer illustré, on se fait une idée assez exacte de la diversité de ses compétences et de ses intérêts.1

Si l’on suit cette lecture linéaire de l’œuvre de Morris, il faudrait donc le concevoir comme un spécialiste des « artisanats » liés à la décoration d’intérieur, qui en serait arrivé dans ses dernières années à l’édition d’art : c’est en effet tardivement, en 1888, à l’âge de cinquante-quatre ans, que Morris assista à une conférence sur l’imprimerie donnée à Hammersmith, où se trouvait le siège de sa compagnie, dans la maison des bords de la Tamise, Kelmscott House, qui prêta son nom à bon nombre de ses entreprises. Pris de l’enthousiasme qui le caractérisait en toute chose, il décida de se lancer dans cette nouvelle aventure et de fonder sa propre maison d’impression, Kelmscott Press, à Upper Mall, près de Kelmscott House.

Or je voudrais montrer que ce découpage chronologique, et implicitement téléologique, qui verrait la carrière de Morris triompher avec ses livres d’art, est en fait trompeur, et que sa passion pour le livre et pour l’écrit, qui l’accompagna toute sa vie, est en réalité indissociable de sa pratique des artisanats et des activités décoratives. Même si ce jeu de mots est aujourd’hui terriblement éculé et artificiel, il semble que le travail sur le texte chez Morris ne peut se concevoir sans l’amour profond, la connaissance érudite et la pratique éclairée qu’il avait de l’art textile. J’irais même jusqu’à dire que Morris ne conçoit pas le texte différemment du textile, et le « travaille » simultanément, et selon les mêmes stratégies que ses créations de tissus ou de tapis. Dans les deux cas, c’est la main et peut-être même le savoir et la perception physique de l’objet et de sa matérialité qui guide la création. Dans les caricatures amicales que donna de lui son ami Edward Burne-Jones, Morris apparaît en artisan (ce que démentaient ses origines bourgeoises, et le succès de sa compagnie Morris, Marshall, Faulkner and Company…), recroquevillé sur lui-même par l’intensité visible de sa concentration, mais la main toujours en activité2. Même lorsqu’il est représenté déclamant ses poèmes, que ce soit par Edward Burne-Jones ou par le trait plus acéré de Max Beerbohm, la main, à nouveau, a son rôle à jouer dans la déclamation, rendue métaphoriquement audible par le geste expressif3.

Sur l’impulsion de Morris, c’est tout le mouvement des Arts and Crafts qui se donna comme programme militant de restaurer la dignité des créations artisanales, envers et contre l’invasion des produits manufacturés de la société industrielle et capitaliste alors en pleine expansion. Mais il faut noter que, dans son œuvre écrite de propagande des « arts mineurs », c’est le terme « handicrafts »4 que préfère Morris à sa simple racine « crafts », sans doute parce qu’il rappelait le travail de la main. On comprend alors que, dans son utopie News from Nowhere, il ait pu fustiger ouvertement les aveuglements de sa propre époque, incapable d’apprécier le travail manuel à sa juste part : « the stupidity of that day [the nineteenth century], which despised everybody who could use his hands »5. Dans sa société modèle du XXIe siècle au contraire, les habitants ont acquis une telle adresse manuelle que la fabrication des objets du quotidien est devenue chose aisée et agréable : « since the people have gone defter in doing the work generation after generation, it has become so easy to do so, that it seems as if there were less done, though probably more is produced »6.

Selon cette logique de la primauté de la main et de l’apprentissage manuel, Morris en arrive à la technique de l’imprimerie après s’être longuement exercé (s’être « fait la main », dirait-on) à la calligraphie – et il est délicat, et en réalité un peu artificiel, de distinguer ses travaux de calligraphie de ses productions imprimées, puisque celles-ci se feront grâce à des caractères qu’il a préalablement dessinés de sa propre main. Comme dans les Arts and Crafts, la calligraphie tout autant que l’imprimerie, c’est-à-dire l’attention portée à la lettre, sont des moyens pour Morris d’atteindre une forme d’expression personnelle et de lutter activement contre l’anonymat et la dégradation des productions standardisées de son époque – où il voyait triompher la société de l’ersatz, « the reign of shoddy », et des besoins artificiellement créés, « sham wants »7.

William Morris entre plume et pinceaux

Né en 1834 dans une famille aisée qui avait investi stratégiquement dans des mines de cuivre du Devon, Morris entame des études à Exeter College, Oxford, où il rencontre Edward Burne-Jones, qui deviendra l’ami et l’associé, partenaire de travail de toute une vie. Après avoir envisagé un temps des études de théologie, puis d’architecture, Morris se laisse convaincre d’embrasser une formation de peintre par le charismatique Dante Gabriel Rossetti, lui-même peintre et poète, et l’un des fondateurs de la Confrérie Préraphaélite.

Mais ce détour par la peinture ne doit pas occulter l’importance de la poésie dans la vie de Morris : lorsqu’il reçoit à sa majorité la très conséquente somme de 900 livres, il en investit une part non négligeable pour la fondation du Oxford and Cambridge Magazine, « a collection of ‘mainly tales, poetry, friendly critique and social articles’ »8. Le magazine ne vivra que douze mois, mais Morris y aura publié au moins huit contes en prose, cinq poèmes, un article sur la cathédrale d’Amiens (visitée en compagnie de Burne-Jones), un autre sur les gravures du peintre historique allemand Alfred Rethel, et un compte-rendu de lecture du poème de Robert Browning Men and Women9. L’époque est au renouveau gothique, encouragé par Thomas Carlyle et John Ruskin, dont les Stones of Venice accompagnent les voyages de Morris et de Burne-Jones partis à la découverte de l’architecture gothique sur le « Continent », en 1854 et 185510. Aussi leurs écrits de jeunesse témoignent-ils de la fascination de cette période pour la vision idéalisée d’un Moyen Âge qui est fantasmé comme l’envers exact de l’ère victorienne et des structures de production industrielle. Fiona McCarthy, brillante biographe de Morris, voit ainsi dans le Oxford and Cambridge Magazine un instrument de lutte contre la modernité : « it was part of the Brotherhood’s crusade against the age »11. La découverte extatique de Le Morte d’Arthur de Sir Thomas Malory (c. 1405-71) dans l’édition de Robert Southey à l’été 1855, puis la lecture des réécritures de la légende arthurienne par Tennyson (The Idylls of the King, dont la première version est publiée en 1859), viennent encourager cette plongée dans l’imaginaire médiéval : « Dante Gabriel Rossetti, older and brasher, pronounced that the Morte d’Arthur and the Bible were the greatest books in the world »12. Aussi lorsque, en 1858, Morris publie à compte d’auteur son propre cycle de poèmes arthuriens sous le titre The Defence of Guenevere and Other Poems, il dédie le recueil à Rossetti. Paradoxalement, Morris, que l’on connaît surtout pour ses créations visuelles, est le tout premier poète à avoir publié un recueil de sensibilité préraphaélite, avant même Rossetti et Swinburne13.

Toute sa vie il continuera d’écrire : se suivront ainsi des poèmes d’inspiration médiévale ou mythologique, (comme The Life and Death of Jason, véritable « best-seller » en 17 livres, publié en 1867, ou The Earthly Paradise (entre 1868 et 1870), des traductions de sagas islandaises, dans la décennie 1870-80, puis, au fur et à mesure de son engagement politique, des textes de plus en plus ouvertement propagandistes militant pour l’avènement du socialisme, comme Pilgrims of Hope (1885), A Dream of John Ball (1886), ou la « romance » utopique News from Nowhere (1890). Parallèlement, comme une note de basse continue sous-tendant toute son œuvre, Morris produit essais, pamphlets et discours publics en nombre incalculable. Enfin, dans les quelques dernières années de sa vie, il se lance dans des romans d’inspiration médiévale et souvent merveilleuse, écrits dans une langue aux accents volontairement archaïques, qui ouvrent la voie de l’écriture de « fantasy » bientôt suivie par C.S. Lewis ou J.R. Tolkien (qui reconnurent ouvertement leur dette envers lui) : The Story of the Glittering Plain (1891), The Wood beyond the World (1894), The Well at the World’s End (1896) et les deux romans posthumes, The Water of the Wondrous Isles (1897) et The Sundering Flood (1898). C’est dire que son premier livre de poèmes n’est pas un étrange hapax littéraire de la main d’un jeune homme encore hésitant sur les modes d’expression à sa portée, mais bien la pierre de fondation d’une œuvre littéraire à part entière, occultée, et ce jusqu’à nos jours, par le succès de ses opérations commerciales en tant que « designer » et l’incontestable pouvoir de séduction de ses créations visuelles. Il est bon de se souvenir que la carrière de Morris est ainsi à double-fond, l’image ou la création artistique dissimulant le texte où, pourtant, s’est forgé et informé l’imaginaire typique de l’artiste.

Ce dilemme créateur trouve sa parfaite illustration dans la seule œuvre de chevalet connue de sa main, un portrait à l’huile sur toile produit à l’orée de sa carrière, en 185814. À cause de la proximité temporelle avec la publication du cycle The Defence of Guenevere, il fut présenté sous le titre Queen Guenevere à sa première exposition publique à la New Gallery en 187415, mais ré-intitulé La Belle Iseult à la suite des recherches de Jan Marsh, publiées en 1986 dans le Burlington Magazine16. Le thème est tiré de Malory : Iseult esseulée, se lamentant de l’exil de Tristan, se tient devant son miroir, dans une pose mélancolique. Un trio d’éléments codés métaphorisent visuellement le sentiment d’abandon : roulé au creux de ses draps, le chien offert par Tristan, figure de substitution, pointe l’absence de son maître ; sur le cadre du miroir figurent les lettres « Dolours » ; et Iseult porte sur sa couronne des branches de romarin, symbole du souvenir. Or, même si l’œuvre, en raison de sa date précoce dans la carrière de Morris, pourrait sembler suggérer son entrée dans la peinture, il semble en fait que sa facture même signe implicitement son adieu à ce médium ; on sait que Morris peina sur cette œuvre17, longuement retravaillée, mais qu’il lui importait sans doute d’achever car il y était impliqué affectivement : c’est en effet Jane Burden, qu’il devait épouser l’année suivante (en 1859), qui posa pour lui. Le lien amoureux est donc au cœur du sujet, tout comme du processus de conception de l’œuvre, et le couple Morris conserva ce tableau, qui décorait la maison familiale, « Red House », que Morris avait fait bâtir dans le goût médiéval à Bexleyheath au sud de Londres.

Mais en réalité c’est moins l’amour de la peinture que la fascination de Morris pour les arts textiles que proclame ouvertement cette œuvre : tout y est tentures, rideaux, draps, couvertures, tapis, tapisseries, pliés, plissés, froissés, dans une forme synesthésique d’appel visuel au sens tactile. Et si le personnage est fictif ou romanesque, il est probable à l’inverse que les divers exemples des arts textiles rassemblés ici furent directement copiés de modèles que possédait Morris dans sa collection personnelle : un tissu damassé pour la robe d’Iseult, un tapis turc aux motifs assez géométriques sous ses pieds, un jeté de lit aux broderies d’inspiration persane, une tenture de fond rappelant les lourdes tapisseries qui décoraient l’appartement londonien de Red Lion Square, et enfin, sur la table de gauche, un exemple d’art ecclésiastique dans la nappe d’autel que Morris et son associé l’architecte Philip Webb devaient copier dans leurs décors d’églises18. Peut-être pourrait-on ajouter à cette liste déjà longue le cuir de la ceinture que déboucle Iseult dans un geste assez provocateur, où elle paraît se donner tout en restant oublieuse d’elle-même, plongée dans sa méditation. On peut donc voir dans ce tableau une forme troublante d’œuvre-symptôme : celle qui était censée positionner son auteur dans le champ de la peinture démontre en réalité tout le contraire de l’intention affichée, à savoir sa pleine allégeance, déjà, aux arts textiles, et aussi le rôle cardinal du livre-objet, à la source de son inspiration.

Dans ce contexte chargé de sensualité, le livre ouvert sur la table de chevet prend en effet un sens tout particulier. Déposé au cœur d’une construction qui rappelle celle de la nature morte, entouré par des objets associés aux sens de la vue (tels le miroir et la chandelle), mais aussi du toucher (qu’évoque la brosse à cheveux du premier plan) et enfin de l’odorat et du goût (suscités par les oranges disposées dans une coupe), le manuscrit trouve ici sa place en tant que livre-objet, qui semble exciter le sens du toucher bien plus que celui de la vue. Ouvert sur des pages dont la raideur manifeste suggère non le papier mais le parchemin, il semble posé pour être feuilleté plutôt que lu ; et les pages ouvertes laissent entrevoir une lettrine enluminée, qui envahit l’espace marginal séparant les deux colonnes de texte, comme si l’attrait visuel du livre venait littéralement grignoter le texte. Absorbé par la matérialité et la sensualité du reste du décor, le livre semble en appeler à la perception physique plutôt qu’intellectuelle, au plaisir de la main et de l’œil plutôt qu’à celui de l’esprit. Jan Marsh y voit un « missel enluminé »19, dont la fonction serait alors déplacée (en porte-à-faux, comme le prouverait peut-être sa position sur la table ?) dans un environnement qui clame au contraire la force de l’amour physique et bien terrestre. Mais on peut aussi se demander s’il ne pourrait pas être le manuscrit de Le Morte D’Arthur de Malory qui inspira cet épisode : Morris aurait inséré là en abyme un clin d’œil méta-artistique sur la source littéraire de l’œuvre peinte, comme pour rappeler la prééminence et la préexistence du texte sur son illustration. Malheureusement, cette hypothèse, quoique séduisante, n’est pas corroborée par les faits. Morris possédait en effet trois versions différentes du texte de Malory, dont une version imprimée du XVIe siècle : The story of the moste noble and worthy Kynge Arthur, the whiche was the fyrst of the worthyes Chrysten, and also of his noble and valyaunt knyghtes of the rounde table, éditée à Londres par Wyllyam Copland en 155720. Il possédait également deux éditions du même texte datant du XIXe siècle, mais reprenant toutes deux, en folio, le texte imprimé en 1485 par William Caxton : The byrth, lyf, and actes of Kyng Arthur, of his noble knyghts of the rounde table, their merveyllous enguistes and adventures, Thachyeuyng of the Sanc Greal and in the end le morte d’Arthur, édité en deux volumes par Robert Southey chez Longman en 181721 ; et une édition beaucoup plus récente, datée de 1889-91, plus simplement intitulée Le morte darthur (sic)22. Or aucune de ces trois éditions imprimées ne comporte de lettrine enluminée qui pourrait être comparable à celle représentée dans le portrait de la Belle Iseult. Il faut donc en conclure que ce missel (ou roman médiéval – le mystère demeure entier) représentait sans doute le « livre idéal » – une sorte d’imaginaire visuel du manuscrit enluminé selon William Morris.

William Morris bibliophile

Même si ce livre n’est pas tiré directement de Malory, il n’est pas impossible que, tout comme les divers tissus représentés dans le tableau, il ait été copié, ou plus lointainement inspiré de quelque autre manuscrit lui aussi en la possession de Morris. Tout à sa volonté de recréer le plus fidèlement possible les exemples de l’art médiéval dans ses propres productions décoratives, Morris en effet collectionne avidement les manuscrits et livres anciens, incluant certains incunables de très grand prix, mais aussi des exemples de tapis, de tissus, de céramiques, d’arts du bois ou encore des métaux anciens ou étrangers. Son but est double : d’une part, tourner volontairement le dos aux techniques de production de masse de l’ère victorienne en recréant des procédés artisanaux disparus, et idéalisés comme plus authentiques et de meilleure qualité, telles que la tapisserie de haute lisse, ou l’obtention de teintures d’origine animale ou végétale naturelle pour ses tissus imprimés ; d’autre part, accumuler un éventail presque encyclopédique de motifs décoratifs dont il s’inspirera à loisir dans ses propres dessins.

L’inventaire de sa bibliothèque, telle qu’elle fut dispersée chez Sotheby’s après sa mort, en 1898, qui est en cours de mise en ligne sur le site https://williammorrislibrary.wordpress.com/ et qui devrait totaliser environ 2000 entrées à terme, fournit des renseignements extrêmement précieux sur les livres collectionnés par Morris. Sa collection couvrait toutes les périodes du Moyen Âge au XIXe siècle, sans exclure les livres plus rares du XVe et du XVIe siècles23. La liste des champs qui suscitaient sa curiosité est tout simplement impressionnante : fables (notamment celles d’Ésope), chroniques anciennes (telles que celles de Holinshed), histoire ecclésiastique, histoire sacrée et théologique (incluant St Thomas d’Aquin), livres de prédication ou de sermons, décrets papaux, livres d’heures, recueils de légendes (comme celles de Jacques de Voragine), romances médiévales, traités d’astrologie ou d’arithmétique, ouvrages sur l’histoire naturelle, les plantes ou l’ornithologie, récits d’explorations ou narrations des voyages de découverte du nouveau monde, traductions de la littérature arabe, présentations des sagas nordiques, ou des anciens monuments runiques de Scandinavie et d’Angleterre. Une partie de ces ouvrages sont des manuscrits, certains enluminés ; une autre consiste en livres imprimés, souvent illustrés de gravures sur bois – ou de gravures en couleurs pour les plus récents d’entre eux.

Morris avait donc avec les manuscrits médiévaux et les livres anciens un commerce étroit, privé et fréquent, qui ne visait pas seulement le plaisir de l’érudition ou la contemplation esthétique, mais avait des buts pragmatiques et professionnels évidents. Il est clair que les planches illustrées des herbiers du XVIe et du XVIIe siècles lui fournirent des modèles qu’il put recopier, schématiser et décliner à l’envi pour parvenir à ses propres décors de feuillages, à la fois naturalistes et stylisés, utilisés pour ses tapis, ses tissus, ses papiers peints, ses vitraux, etc.

Fig. 1 : John Parkinson, Paradisi in sole paradisus terrestris (Herbier), 1629, 419 (voir https://williammorrislibrary.wordpress.com/2014/05/25/%C2%B6-parkinson-paradisi-1629/ et https://archive.org/details/paradisiinsolepa00parkrich)

Fig. 2 : William Morris, papier peint, Rose, c. 1890

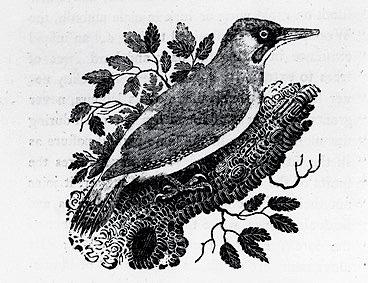

Il fait peu de doute que les traités d’ornithologie en sa possession purent de même fournir la base pour le dessin des oiseaux soigneusement dissimulés dans les feuillages de ses décors textiles très touffus. Le livre illustré par Thomas Bewick, A History of British Birds (1797-1804), rendu célèbre par la passion que lui porte l’héroïne de Jane Eyre dans son enfance, inspira très probablement certains de ces oiseaux. Les spécialistes de Morris nous assurent que celui-ci était réfractaire au simple travail servile de copiste et préférait s’approprier les motifs et les retravailler : « All his life he hated the copying of ancient books as unfair to the old and stupid for the present—only good for inspiration and hope »24 ; néanmoins, la parenté formelle entre certains motifs originaux et les re-créations de Morris, comme entre le pic-vert de Bewick et celui de la tapisserie « Woodpecker » (1885), est trop frappante pour être simplement accidentelle. Enfin, il serait difficile de ne pas penser que l’ornementation de sa version imprimée des Chroniques de Froissart, avec ses décors marginaux d’écussons, ne doit rien aux motifs héraldiques du très rare livre d’heures du XIVe siècle (c. 1315-20, aujourd’hui nommé « Manuscrit Pabenham-Clifford »25) qu’il avait acquis en 1894.

Fig. 3 : Thomas Bewick, « Woodpecker », A History of British Birds, 1797

Fig. 4 : William Morris, « Woodpecker Tapestry », 1885

Il faut ajouter que la bibliothèque personnelle de Morris ne suffisait pas à son appétit avide de découverte, et qu’il travailla aussi largement à partir des collections de manuscrits médiévaux enluminés français et anglais de la Bodleian Library d’Oxford, qu’il avait pris l’habitude de fréquenter régulièrement dès ses années d’étude, ainsi que de la British Library de Londres. Selon le témoignage de sa fille May Morris, il en était presque venu à considérer les manuscrits de ces deux collections comme lui appartenant : il acquit ainsi un degré d’expertise qui lui permettait de rivaliser avec les connaissances des conservateurs de ces deux bibliothèques : « May Morris later claimed that nobody in London, except possibly the staff of the departement, knew the British Museum Manuscripts collection in as much detail as her father did »26.

De fait, l’article « Some Notes on the Illuminated Books of the Midldle Ages », qu’il rédigea pour The Magazine of Art en 189427 offre une présentation très didactique des divers types et écoles géographiques et historiques des manuscrits médiévaux, et est illustré de références très érudites, par exemple au « Norwich Psalter, in the Bodleian Library; the Arundel, Queen Mary’s, and Tennison Psalters » ; ou « the Book of Kells », « the Durham Gospels », « the Charter of Foundation of Newminster at Winchester » (du début du XIe siècle) ou encore « The Wycliffe translation of the Bible » – tous ces derniers exemples étant conservés au British Museum. Il est difficile aujourd’hui d’identifier ces manuscrits qui ont souvent fait l’objet de réattributions ou de redéfinitions géographiques ou chronologiques, mais il est clair que Morris parlait en connaissance de cause, sur la foi d’une longue pratique passionnée des musées anglais. Dans News from Nowhere, il caresse même l’utopie d’un temps béni où il serait permis d’emprunter les trésors de la Bodleian Library ! Il fait dire à l’un de ses personnages : « I will go as far as Oxford with you […] I want a book or two out of the Bodleian Library »28. Quant au vieil homme qui réside désormais dans le British Museum, il représente peut-être une figure de substitution de l’auteur du roman, dans son amour des livres et sa capacité à s’identifier à eux : « he looks upon himself as a part of the books, or the books as a part of him, I don’t know which », explique son petit-fils. Si Morris dénonce un usage purement « intellectuel » du savoir, qu’il nomme avec mépris « bookishness »29, il rêve donc d’une sorte de pratique intime et presque physique du livre.

William Morris calligraphe

On ne saurait donc s’étonner qu’il ait aussi, très tôt, souhaité pratiquer la calligraphie, sur le modèle des manuscrits qu’il connaissait bien, et dont les motifs figuratifs lui servaient de source d’inspiration dans sa pratique de « designer ». Il est révélateur pourtant que la calligraphie, qu’il pratiquait le dimanche ou à ses heures perdues, soit apparue dans sa carrière comme pratique de délassement entre deux activités professionnelles. Il nommait ce pur exercice récréatif « pleasure work », pour bien le distinguer de son travail à but lucratif, « bread and cheese work »30. Il n’est pas difficile de saisir pourquoi le bouillant Morris, passionné par les activités manuelles, pouvait trouver une forme apaisante de concentration dans le travail minutieux de calligraphie, qui l’obligeait à canaliser ou même à dompter ses tendances expansives, voire exubérantes… À une époque qui avait déjà adopté la plume en métal, Morris trouva le plaisir de la (re-)découverte, adjoint à l’élégance du geste, dans la pratique de la plume d’oie. Et il se fit le champion de la calligraphie médiévale, dans laquelle il voyait l’âge d’or de l’écriture : « The Middle Ages may be called the epoch of writing par excellence. […] it was not until parchment and vellum, and at last rag-paper, became common, that the true material for writing on, and the quill pen, the true material for writing with, were used »31.

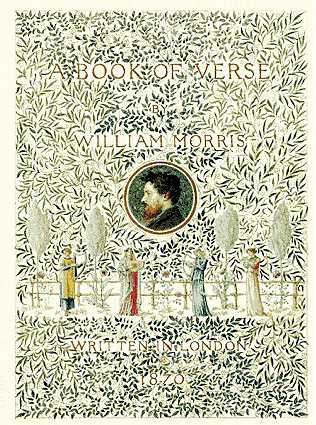

Dès 1857, Morris copia pour Louisa, la jeune sœur de Georgiana Macdonald, qui devait épouser Burne-Jones, une page d’un conte de Grimm, « Der Eisenhans » (« The Iron Man »), en lettres gothiques, introduites par une lettrine enluminée32. Les lettres irrégulières témoignent du manque de pratique du jeune homme, et peut-être aussi de la mauvaise préparation d’une plume mal biseautée33. Les enroulements circulaires dans la marge de gauche prouvent que Morris n’avait pas encore découvert son idiome décoratif typique de rinceaux végétaux et de feuillages stylisés. À la même période il offrit également à Louisa deux volumes des chroniques médiévales de Froissard, ainsi qu’une édition anglaise moderne illustrée et enluminée de ces chroniques, qui devaient, à la fin de sa vie, inspirer l’une de ses plus belles réalisations en matière d’imprimerie d’art. En 1870, il offrit à Georgiana l’un de ses premiers livres manuscrits, A Book of Verse, que le colophon date du 26 août 187034. La proximité entre les feuillages effilés dessinés en fond tapissant de ce Book of Verse et le motif du « Willow Bough », d’abord conçu en 1887 pour des papiers peints puis adapté à l’impression sur tissu en 1895, prouve que Morris peut transposer un même idiome figuratif sur des supports et des médiums différents. Entre la page de manuscrit, le lai de papier peint puis le tissu imprimé, un même signe s’incarne finalement dans trois matérialités différentes.

Pour Georgiana Burne-Jones, devenue amie intime, Morris produisit une version calligraphiée des fameux « quatrains », ou Rubāiyāt du poète persan Omar Khayyam traduits par Edward Fitzgerald en 1859 et qui furent l’un des « best-sellers » de l’orientalisme victorien. Il existe quatre versions du manuscrit, mais une seule, datée du 16 octobre 1872, fut achevée. En contradiction flagrante avec l’atmosphère persane qui était celle des poèmes, Morris reprend ici le thème visuel du feuillage effilé qui avait caractérisé The Book of Verse, mais le travaille avec une splendeur toute différente de la simplicité pastorale des premiers vers35 : la dernière page, dorée à l’or fin (sans doute par une autre main que celle de Morris, qui n’excellait guère à la dorure sur papier) et illustrée de longues figures féminines dessinées par Burne-Jones, donne une idée de la préciosité de l’ouvrage, significativement conçu sur vélin plutôt que sur papier comme The Book of Verse.

Fig. 5 : W. Morris, A Book of Verse (1870), title page, National Art Library Book Collections, UK. Pressmark MSL.1953:131

Fig. 6 : « Willow Bough », papier peint (1887)

Au fil de ses manuscrits, Morris s’essaye à divers caractères. Ses tout premiers manuscrits, The Story of the Dwellers at Eyr (1869-70 ; également copié pour Georgiana) et The Story of the Volsungs and Niblungs (1871)36, où l’on reconnaît encore le travail peu sûr et irrégulier de l’amateur, sont calligraphiés en minuscules romaines dont les jambages sont encore recourbés de façon un peu maniériste, alors que celles du Book of Verse se caractérisent par leurs éperons diagonaux, et que les Rubāiyāt montrent un caractère plus trapu, plus ferme et plus sobre. Les manuscrits suivants illustrent toute la palette de caractères couverte par les expériences de Morris, dont le style s’affirme en force, en identité et en cohérence : The Story of Hen Thorir (c1874), avec ses hampes recourbées et leurs petits éperons, les Odes d’Horace (1874), avec leurs italiques de style renaissant ou encore l’Enéide (1874-75, non achevé) avec sa minuscule romaine claire et ferme, où l’on voit culminer le style calligraphique de Morris37. Entre 1870 et 1875, c’est vingt-et-un manuscrits auxquels il s’essaye, représentant un total de 1500 pages – quoique deux seulement soient entièrement achevés. Dans tous les cas, Morris donne la priorité au texte, et les pages restées incomplètes sont souvent en attente de leur décoration marginale, prouvant qu’il travaillait sa graphie avant de s’intéresser aux éléments décoratifs. Mais c’est sans doute aussi parce que, à ce stade de sa carrière, Morris maîtrisait suffisamment les motifs floraux et végétaux pour ne pas avoir à les « répéter » en esquisse : et certaines des ornementations marginales, comme son motif préféré de la feuille d’acanthe, semblent avoir été importées directement de ses créations textiles vers ses manuscrits et, plus tard, ses livres imprimés. De ce point de vue, il semble que Morris ne traite pas différemment l’unité de la page, dont les marges forment partie intégrante et semblent tissées avec le texte, et celle du tapis ou de la tapisserie.

Ici comme dans ses multiples autres métiers, il se forme en autodidacte, mais avec tout le soutien et le savoir que peuvent apporter à l’amateur sa vaste bibliothèque et ses manuels spécialisés : il s’est en effet doté de quatre des premiers manuels de la Renaissance italienne sur l’art de la calligraphie, reliés en un seul volume : La Operina (1525) et Il Modo de Temperare le Penne (c1526) de Ludovico degli Arrighi, le Thesauro di Scrittori de Ugo da Carpi (1525-26), et Lo Presente Libro de Giovannantonio Tagliente38 (dans sa troisième ou sa quatrième édition de 1525). La diversité de tracé de ses livres calligraphiés, toutefois, prouve qu’ici aussi Morris restait réticent envers la simple copie des modèles anciens et utilisait les modèles médiévaux pour les décliner à son goût, sous forme de variation sur un thème : « the secret of recreating the beauty and clarity of the best scripts lay not in copying styles, but in analysing and following the best scribal methods, in order to acquire deeper understanding »39.

C’est cette utopie d’une graphie qui ne serait pas simple écriture mais œuvre d’art complète, engageant toutes les capacités créatrices de celui qui la pratique, qui trouve son expression dans News from Nowhere :

As to writing, we do not encourage them [the young children] to scrawl too early (though scrawl a little they will), because it gets them into a habit of ugly writing; and what’s the use of a lot of ugly writing being done, when rough printing can be done so easily. You understand that handsome writing we like, and many people will write their books out when they make them, or get them written; I mean, books of which only a few copies are needed—poems and suchlike, you know. However, I am wandering from my lambs; but you must excuse me, for I’m interested in this matter of writing, being myself a fair writer.40

Que les enfants doivent atteindre une certaine maturité pour pouvoir prétendre à l’exercice de l’écriture s’explique par le culte de la beauté chez Morris : il n’est pas question de griffonner des lignes qui seraient laides (« ugly »). En d’autres termes, pas de « graphie » pour lui qui ne soit « calligraphie », recherche esthétique bien plutôt qu’utilitaire ; et si l’on s’adonne à la copie de livres alors même que l’imprimerie permettrait de les produire plus rapidement, c’est pour faire du livre un objet rare et chéri, plutôt qu’infiniment reproductible.

N’étant pas de nature à faire les choses à moitié, Morris rédigea le catalogue des livres rares et précieux qu’il possédait dans sa bibliothèque. Et probablement par souci de cohérence et par la volonté paradoxale de mimer l’authentique, c’est sous forme de manuscrit qu’il présenta ce catalogue. On voit, dans ce volume conçu pour usage personnel, l’hésitation et l’irrégularité de la plume, ainsi que les différences d’inclinaison des hampes et même les disparités dans l’espacement des caractères. C’est sans doute pour avoir longuement réfléchi à ces détails pratiques de la composition, lorsqu’il pratiquait ces exercices graphiques, qu’il put ensuite théoriser très fermement sa notion du livre imprimé « idéal ».

William Morris imprimeur

Morris a donc une longue pratique de la bibliophilie et de la calligraphie lorsque, à l’âge de cinquante-quatre ans, il décide de sa consacrer à l’imprimerie. C’est une conférence de son voisin et ami Emery Walker, donnée à Londres en novembre 1888 pour la Arts and Crafts Exhibition Society, qui le convainc de la faisabilité de l’entreprise : il comprend alors qu’il peut, grâce à la technique photographique utilisée par Walker, agrandir certains caractères du quinzième siècle de manière à les étudier et à en percer le secret, puis dessiner lui-même à partir de ce modèle les lettres qu’il projette d’utiliser, et enfin réduire le format de ces dessins pour les faire fabriquer à l’échelle minuscule qui permettra l’impression de livres41. Morris peut alors se réinventer en ouvrier typographe et en éditeur de livres d’art tout à la fois. La création du Oxford and Cambridge Magazine, dans sa jeunesse, puis ses diverses revues d’expression et de propagande socialiste telles que Commonweal lui avaient déjà permis de travailler au contact d’imprimeurs et d’éditeurs. Mais ici, comme dans ses autres créations, c’est le dessin (celui de la lettre mais aussi de la décoration marginale) qui est fondateur, et à ce titre conditionne et justifie la totalité du projet.

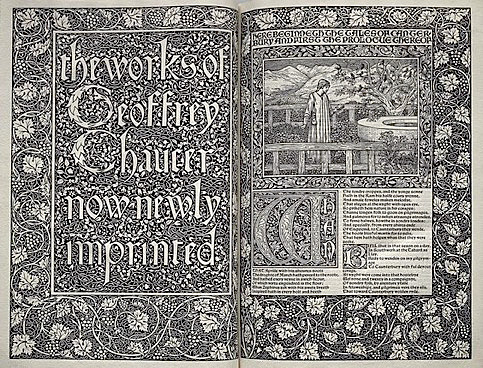

À partir de 1888, Morris fonde à côté de Kelmscott House son entreprise privée d’impression et d’édition, Kelmscott Press. Celle-ci publiera soixante-six volumes (en comptant les parutions postérieures à la mort de Morris lui-même, qui ne vit qu’une quarantaine d’ouvrages sortir de ses presses), et comme il est logique, une part importante y est accordée à la promotion d’œuvres médiévales (vingt-deux sur les soixante-six volumes), souvent dans les traductions de William Caxton : La Légende dorée de Jacques de Voragine (Kelmscott Press, 1892), The recuyell of the historyes of Troye de Raoul Lefevre42 (Kelmscott, 1892), The History of Reynard the Fox (Kelmscott, 1892), The history of Godefroy of Boloyne and of the conquest of Iherusalem (Kelmscott, 1893), etc.

Fig. 7 : W. Morris, « The Kelmscott Chaucer » (1896)

Une part conséquente des publications est également représentée par les œuvres de Morris lui-même, au nombre de vingt-trois, dans lesquelles il faut compter tous les essais et les textes politiques. Viennent enfin des textes ou pamphlets contemporains dont il souhaitait accroître la réception, comme l’essai fondateur de John Ruskin sur le gothique, ou même encore une version reliée du Capital de Marx (qui en faisait un livre d’art, ce qui est assez paradoxal au regard de son contenu), ou finalement des éditions de poètes contemporains, tels que D.G. Rossetti, A. Swinburne ou le poète Wilfrid Scawen Blunt. Les volumes, diffusés par des vendeurs de livres rares tels que Bernard Quaritch, George Allan à Temple Bar ou Reeves and Turner sur le Strand, seront vendus à 21 401 exemplaires sur papier, et 677 ouvrages sur vélin, représentant un profit global d’un peu plus de 50 000 livres, somme très conséquente pour l’époque43.

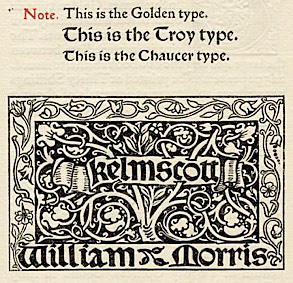

Comme on l’a dit, c’est par la lettre, au sens strict du caractère d’imprimerie, que commence Morris. Il cherche de toute évidence à donner un aspect médiéval à ses caractères, mais tout en privilégiant simultanément la lisibilité du texte (que l’écriture gothique ne favorisait guère) et sans jamais abdiquer l’effet esthétique. Il veut en outre à donner à la lettre une allure cohérente avec la nature du texte, comme le prouvent les noms qu’il donne à ses différentes polices de caractères, issus du titre de l’ouvrage pour lequel elles ont été conçues : le « Golden type », inspiré en partie de caractères vénitiens du XVe siècle, est imaginé pour l’impression de la Golden Legend, la Légende dorée de Jacques de Voragine, d’après le texte imprimé par Caxton en 1483 ; « le Troy type », plus orné et plus directement gothique, est destiné aux « histoires de Troye » ; le « Chaucer type », qui offre une variante de taille légèrement inférieure au « Troy type », à celui des contes de Chaucer.

Fig. 8 : W. Morris, 1888-96, différents types de caractères d’imprimerie

Pour chaque « fonte », ou police de caractères dans une taille précise, ce sont quelques quatre-vingt signes que doit dessiner Morris, si l’on compte majuscules, minuscules, lettres liées et ponctuation, ainsi que divers caractères d’allure étrangère qui lui servent par exemple à orthographier les noms propres dans ses récits inspirés de légendes scandinaves et islandaises. Il conçoit également les lettrines, ces grandes majuscules décorées qui ouvrent le texte d’une page ou d’un paragraphe. Celles-ci sont remarquables pour l’harmonie parfaite trouvée entre le tracé de la lettre elle-même et le décor foisonnant, qui la met en valeur sans la noyer : les feuilles pointues du laurier qui font écho à la forme effilée du L, les feuillages courbes qui vient se lover dans la boucle du C, la longue feuille d’acanthe qui s’enroule autour du jambage vertical du I pour en briser la monotonie, sont autant de solutions formelles qui pensent tout ensemble la décoration et la clarté du caractère.

Fig. 9 : Lettrine du recueil de poèmes Love is Enough, 1872

Les empreintes de ces lettrines sont tout d’abord taillées sur bois, mais ensuite reproduites par la technique tout juste découverte de l’électrotype, qui permet de déposer par électromagnétisme (alors nommé « galvanisme ») une pellicule de cuivre sur le moulage de la forme. Les plaques obtenues permettent alors des impressions plus fiables et plus nombreuses que les bois gravés qui, plus malléables, résistent moins au passage sous presse. On a là la preuve que Morris, dans son idéalisation du Moyen Âge, ne refuse en rien le recours aux technologies modernes ; et les ornementations marginales de ses livres imprimés sont de même déposées sur bois par reproduction photographique, avant d’être taillées par des graveurs spécialisés. Ce n’est donc pas une reprise en mineur à laquelle procède Morris dans sa production de livres d’art, mais bien une re-création moderne qui n’en appelle aux motifs et aux savoirs anciens que pour produire une image neuve. La capacité d’entrain, d’énergie et d’optimisme de Morris exclut d’ailleurs toute interprétation nostalgique ou mélancolique de son « médiévalisme » : il s’agit, à l’inverse, de créer une utopie nouvelle du livre de beauté dans un âge de laideur…

Malgré cette pensée « à la lettre » d’une graphie idéale, on ne peut qu’être frappé par la conception extrêmement inclusive que Morris se fait du livre. Sa conférence sur « Le livre idéal », « The Ideal Book », donnée devant la « Bibliographical Society » de Londres le 19 juin 1893, et reproduite dans les Transactions of the Bibliographical Society la même année, prouve qu’il ne pense pas le livre par la lettre seule, ni même, comme on eût pu s’y attendre de la part de ce « designer » magistral, par le travail d’ornementation de la page, mais dans son « organisation générale » (« general arrangement »44), et même son architecture (« architectural arrangement »45), qui est abordée progressivement de son unité première, le caractère d’imprimerie, jusqu’à l’unité globale du texte et de l’ornement marginal.

La première préoccupation exprimée dans « The Ideal Book » est celle de la lisibilité de la page, pour laquelle la lettre doit être pensée non en elle-même (quoique la proportion des pleins par rapport aux déliés puisse jouer, accorde-t-il), mais dans son espacement avec les autres lettres : paradoxalement, l’irrégularité de forme de certaines lettres porte moins atteinte à la lisibilité du texte qu’un trop grand espacement entre les lettres, qui rompt l’unité du mot – comme dans la presse populaire, précise-t-il… Mais en contrepartie, l’abus de lettres liées, comme chez certains copistes médiévaux, nuit également à la fluidité de la lecture46. De même que l’espacement entre les lettres, l’espacement entre les mots ne doit pas être trop grand ; et Morris pense ici l’espacement latéral entre les mots tout autant que celui entre les lignes. Cette notion d’espacement donne lieu de surcroît à des considérations sur la qualité du contraste entre le noir de l’encre et le blanc de la page…

À l’étape suivante, il s’intéresse au positionnement du bloc de texte au sein de la page, en notant que celui-ci ne saurait être centré : au contraire, la monotonie visuelle de l’ensemble qui en résulterait doit être combattue par un clair décentrement, qui joue sur la différence visible de taille entre les diverses marges. Se fondant à nouveau sur l’exemple des manuscrits anciens, Morris propose une sorte de règle de vingt pour cent (qu’il enfreint pourtant souvent) : la marge centrale, le long de la reliure, étant la plus fine, puis la marge supérieure élargie de vingt pour cent, la marge extérieure à nouveau agrandie proportionnellement, pour laisser l’espace le plus conséquent à la marge de bas de page47. Que le texte doive être concentré symétriquement autour de la marge de reliure prouve que l’unité de saisie du livre n’est pas pour lui la page seule mais bien l’unité de la double page, et ses phénomènes de disposition en miroir. Ainsi agencé, ou fermement structuré (l’artiste aurait dit « architecturé »), un livre peut en fait se passer de toute ornementation – argument quelque peu inattendu de la part du dessinateur d’exception qu’est Morris…

Il faut en conclure que c’est une sorte de proto-phénoménologie de la perception lectorielle à laquelle en arrive Morris, une perception qui précède même le déchiffrement, et qui est celle de l’unité globale du livre ouvert – ce qui peut expliquer la représentation « idéale » du manuscrit ouvert sous le regard mélancolique de la Belle Iseult. Tout au long de sa démonstration, Morris cite des exemples issus de sa pratique de lecture des manuscrits et livres imprimés anciens, et il est clair qu’il se fonde sur l’impression sensuelle et même physique que lui laisse l’expérience, plus que sur le contenu de sa lecture. Aussi c’est bien la matérialité du livre qui lui importe avant tout : car, pour que la double page s’ouvre au mieux, il pense à la qualité du papier (nécessairement fait à la main si l’on veut que la texture en soit suffisamment forte) et à celle de la reliure. Et tout comme le lien entre Iseult et son livre était de nature clairement sensuelle, Morris décrit en termes amoureux le contact physique avec le livre, qui s’offre à lui, selon les termes hautement révélateurs qu’il utilise, comme un « corps » consentant, acceptant de « s’étendre » sous la caresse de l’œil et de la main :

A small book should not be printed on thick paper, however good it may be. You want a book to turn over easily, and to lie quiet while you are reading it, which is impossible, unless you keep heavy paper for big books. […]

[A] big folio lies quiet and majestic on the table, waiting kindly till you please to come to it, with its leaves flat and peaceful, giving you no trouble of body, so that your mind is free to enjoy the literature which its beauty enshrines.48