Extrait de « L'Écume éclairée » Partie 2 : « La montée des eaux »

Nœud 1 : 47°12'N 1°34W – La fiction comme méthode

Nous sommes le 13 septembre 2523. Il y a 12 semaines, lors de notre exploration des abysses du nouvel Atlantique, nous avons fait la révélation d'une terre immergée, reposant à 15 mètres de profondeur, à 75 km au large des côtes de la cité portuaire de Nantes.

– L’Écume éclairée

Une date future, précise, presque bureaucratique : 13 septembre 2523. Un protocole énonciatif s’installe, imitant le langage de l’expertise scientifique, neutre en apparence, normé, prétendument objectif, stabilisant le cadre d’observation. Mais très vite, quelque chose déraille. L’énonciation n’est pas neutre : elle est située, feinte, volontairement décalée. Elle installe un trouble. L’île décrite est autant territoire qu’hallucination collective, autant hypothèse géologique que réminiscence fictionnelle. Une voix parle d'une « révélation » – terme mystique s'il en est – d'une terre immergée, à quinze mètres sous la surface, à soixante-quinze kilomètres de Nantes, comme on évoquerait une Atlantide réapparue dans les strates du réel. Dans cette entrée en matière, la fiction n’est pas une stratégie secondaire, elle est méthode. Elle crée le seuil, l’espace transitoire dans lequel la pensée peut se reconfigurer. Elle permet de déplacer les attentes, de contourner les formats attendus de la recherche ou de la performance. Dans L’Écume éclairée, fiction et connaissance ne s’opposent pas : elles s’entrelacent, s’épaulent, se contaminent. C’est à ce croisement que se situe l’idée d’une fiction spéculative comme outil épistémique. Donna Haraway nomme cela fabulation spéculative1, une manière de raconter « pour faire émerger des mondes qui ne sont pas encore là » – une forme de narration qui fabrique des conditions de sens, qui établit des continuités entre les espèces, les récits et les disciplines. Fabuler, non pour mentir, mais pour créer des conditions de sens, des liens nouveaux, des assemblages inattendus entre espèces, disciplines, affects, formes de vie. Là où certaines formes instituées de savoir se referment dans des cadres, la fiction fracture, contamine, relance. Dans ce sens, la fiction ne relève pas d’une fuite vers l’imaginaire, mais d’un engagement : une prise de position dans le réel, à partir d’un détour narratif. Elle permet de penser à travers ce qui pourrait advenir, dans une visée spéculative mais ancrée. Comme l’écrit Isabelle Stengers, « la fiction ne fait pas diversion ; elle rend pensable l’impensé, elle force à reconfigurer les évidences2 ». Ce glissement méthodologique ouvre un espace de jeu, mais aussi de rigueur. La voix d’Arlette No.omi, archéoacousticienne fictive, ne prétend pas à la véracité scientifique – elle revendique un savoir situé dans une temporalité parallèle. Elle fait du langage un milieu de propagation. L’autorité qu’elle adopte est performée, mais elle produit malgré tout des effets de réel : elle convoque la mémoire, les archives, les hypothèses géologiques, mais par le biais de l’écoute, de la sensation. L’Écume éclairée, s’inscrit dans une lignée d’expériences artistiques et théoriques qui font de l’imaginaire non pas un ornement, mais un dispositif de connaissance. Tracer une ligne méthodologique claire : penser autrement pour percevoir autrement. Donner voix à d'autres temporalités, d'autres manières d’habiter le réel. En assumant ce geste spéculatif, ce premier nœud pose les bases d’une méthode : penser par déplacement, par résonance, par invention partagée. Il suggère que ce qui fait archive n’est pas seulement ce qui est dit, mais aussi la manière dont c’est dit. Et dans ce dire, la fiction agit comme catalyseur : elle active des imaginaires, rend audibles des voix enfouies, ouvre des hypothèses situées. Aujourd’hui, ces imaginaires se déploient dans un contexte saturé de fins : fin du climat stable, fin de la biodiversité, fin des récits communs. Les imaginaires contemporains, comme le montre Yves Citton, sont traversés par une forme d’euphorie morbide : le goût de la catastrophe, la jouissance trouble de l’effondrement à venir3. La dystopie, dans ce contexte, devient norme. Elle envahit les écrans, les bibliothèques, les discours politiques. Elle fige le présent en le prolongeant mécaniquement vers un futur apocalyptique. Elle convertit le deuil en spectacle. Elle empêche de penser autrement. L’Écume éclairée s’inscrit dans ce mouvement. En résistance à la logique d’enfermement propre à la dystopie, elle ne nie pas l’angoisse, l’éco-anxiété, le sentiment diffus d’un monde qui vacille – mais elle refuse de s’y enfermer. Elle propose un autre geste : non pas l’évitement, mais le retour aux lieux, l’ancrage topique, la spéculation située.

Là où l’utopie se projette dans un « non-lieu » (u-topos), la fiction proposée ici se tourne vers les lieux mêmes : ceux que l’on habite, que l’on écoute, que l’on soigne. Elle fabrique des récits capables de répondre à la solastalgie – cette douleur d’habiter un monde qui s’efface sous nos yeux4. Un geste poétique de fabrication. Une manière de retisser les liens symboliques entre les êtres, les territoires, les langages. Ce que la fiction rend possible, c’est une reconfiguration du réel : elle rend crédibles d’autres devenirs, elle ouvre des mondes. Comme le suggère David Lewis, chaque énoncé fictionnel correspond à un monde dans lequel il serait vrai. Dès lors, le réel n’est plus une clôture, mais un parmi d’autres possibles5.

À partir de ce renversement, L’Écume éclairée ne demande pas « que va-t-il advenir ? » mais plutôt « quels mondes voulons-nous activer ? » Elle ne propose pas une réponse au désastre, mais une bifurcation, un pas de côté, une invitation à imaginer depuis ce qui reste. La fiction devient ici une technologie de l’espoir lucide, un outil d’attention, une force de projection dans un présent élargi.

Nœud 2 : 47°09′N, 2°01′W – Topologie poétique d'un monde disparu

[...] cette étendue terrestre émergée se laissait découvrir à marée haute, formant ainsi une île qui, d'après les vestiges préliminaires, semble avoir été habitée au temps lacrymal, ce chapitre mystérieux de l'histoire humaine que nous cherchons à dévoiler.

– L’Écume éclairée

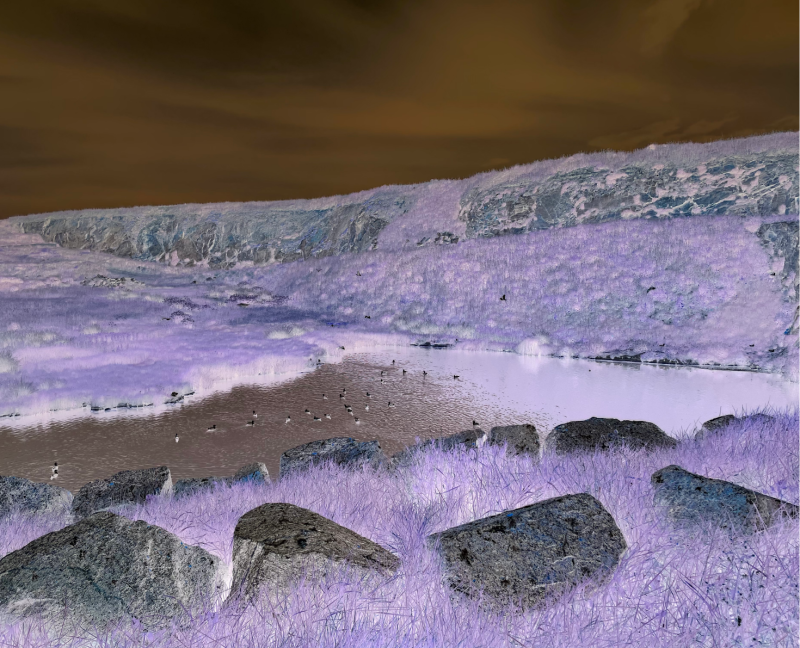

L’île surgit comme une apparition. Ni totalement présente, ni tout à fait disparue, elle se révèle dans l’entre-deux d’un flux, au point précis où les eaux se retirent juste assez pour laisser affleurer une trace, un relief, une rumeur. Ce qui émerge est une figuration instable : une forme qui vacille entre matière et mémoire, une énigme géopoétique. Elle est à la fois un lieu et une manière de sentir. Un territoire, mais aussi une image mentale. Un corps fragmenté de souvenirs, de strates, d’échos.

Dans L’Écume éclairée, l’île n’est jamais figure de décor. Elle est un agent actif de la fiction, un moteur de narration, un personnage silencieux dont la langue serait celle de son érosion, du sable déplacé, de la roche fracturée, des eaux qui montent. Elle opère comme un palimpseste narratif : un lieu traversé de couches temporelles qui ne s’empilent pas en ordre, mais s’enchevêtrent – géologiques, affectives, fictionnelles, symboliques. La cartographie que propose la performance ne vise pas l’exactitude, mais la résonance. Elle est sensible, mouvante, spéculative. Chaque élément topographique – relief, ruine, creux, forme acoustique – devient le support d’une mémoire partielle, à recomposer, à imaginer. Ici, cartographier l’île revient à convoquer des récits, à faire émerger ce qui ne se voit pas mais s’écoute, ce qui ne se mesure pas mais se ressent. La topologie devient poétique et à nouveau méthodologique. Ce geste s’inscrit dans une filiation critique : celle qui interroge la carte comme instrument de domination. Dans Terra Forma6, Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire nous rappellent que la carte n’est jamais neutre : elle est un dispositif qui cadre, sélectionne, hiérarchise. Elle fabrique le visible autant qu’elle invisibilise. Contre cette logique extractiviste de la carte vue d’en haut, elles proposent des formes d’inscription plus situées, plus terrestres, qui tiennent compte de la multiplicité des attachements et des formes de vie. Dans cette perspective, L'Écume éclairée s'aligne : la performance esquisse une autre cartographie du sensible, une cartographie d’interconnexions, de vibrations, de résonances. L’île agit ainsi comme une archive liquide, une mémoire immergée qui est poreuse, incomplète, hantée.

que devient un territoire quand il cesse d’être habitable ?

que devient une mémoire quand ses coordonnées se dissolvent ?

Dans cette dérive, L’Écume éclairée esquisse une géopoétique du post-anthropocène. Une cartographie de ce qui a été, de ce qui pourrait être, de ce qui insiste encore. L’île devient un espace spéculatif : une fiction ancrée, un lieu d’enquête, une zone où se croisent le réel, l’oublié et le possible. Elle met au défi les outils de la géographie classique : elle appelle à d’autres instruments –des hydrophones, des capteurs d’échos, des récits performés, des modélisations affectives. Les imaginaires insulaires ont souvent été mobilisés comme figures de l’isolement ou du refuge7. Ici, l’île est à la fois refuge et signal d’alarme, reste et prophétie. Elle condense les tensions entre effacement et persistance, disparition et trace. L'île rappelle que toute île est traversée par des dynamiques archipéliques, qu’elle n’est jamais close sur elle-même, mais ouverte vers des ailleurs, connectée à l’invisible, traversée de relations. Elle devient ce que l’on pourrait nommer un personnage-topographie : elle ressent, elle répond, elle résiste. Ce n’est plus l’humain qui délimite la carte : c’est le lieu lui-même qui impose sa logique, sa langue, son rythme. La « topologie » proposée par la performance n’est pas représentation, mais activation. On ne la parcourt pas en ligne droite : on y dérive, on s’y perd, on s’y attarde. C’est une géographie par hypothèses, par affects, par présences diffuses. Une cartographie poétique qui fait du paysage un champ de relations plutôt qu’un objet de maîtrise. On n’y cherche pas à voir, mais à ressentir. La fiction s’y inscrit comme modalité de connaissance, une manière de penser un monde disparu non dans la nostalgie, mais dans la transmission sensible. L’île n’est plus ce que l’on regarde, mais ce qui nous regarde en retour.

Nœud 3 : 47°04′N, 3°13′W – Polyphonies liquides

Compagnons imaginaires, d’image et mer,

La brise marine caresse ma peau, emporte avec elle le parfum salin, finissant sa course sur mes lèvres.

Et dans les moments d’intimité, derrière mes paupières closes, naissent des visions oniriques, des créatures marines mêlées aux phosphènes.

– L’Écume éclairée

L’Écume éclairée se compose comme une partition polyphonique, où les voix se superposent, se croisent, s'infiltrent – telle une nappe phréatique d’énonciations mêlées – pour former un récit choral, transdisciplinaire et transidentitaire. Ce tissage vocal, mouvant et sans centre fixe, invite à penser la recherche comme un processus incarné, traversé de figures et de présences multiples : Arlette No.omi, Arsène, Céleste, mais aussi les entités aqueuses et géologiques – « les géants gelés », « les vagues », « la roche » – qui apparaissent dans des formes poétiques, spéculatives, parfois insaisissables. Le texte performe ici la dissolution des frontières entre sujet et objet, entre humain et non-humain, entre chercheur·euse et fiction, et nous entraîne dans un espace d’écoute élargi, où les voix se contaminent, s’échappent, se répondent sans hiérarchie.

La voix d’Arlette No.omi, archéoacousticienne, surgit d’abord avec la rigueur du langage scientifique, dans une posture d’autorité méthodologique. Mais cette voix se fissure bientôt : elle est décentrée, traversée par des tonalités intimes, oniriques, sensibles – celles d’Arsène et Céleste, mais aussi d’entités non-humaines. Ce feuilletage narratif entremêle des temporalités, fait dialoguer des régimes d’écriture dissonants et porte des affects partagés ; bien loin d’un simple enchaînement de discours. Chaque voix sédimente une strate, un souvenir, une vibration – comme si le texte tout entier devenait un corps géologique vivant, une archive sonore en mouvement. La voix ne se limite plus à désigner une identité : elle devient matière, vibration, résonance, en dialogue direct avec l’objet même de la recherche – les strates sonores de l’eau.

Dans cette configuration fluide, les identités se font mouvantes, poreuses, indéterminées. Une voix murmure des affirmations à la fois politique et poétique, qui rejoint la logique de l’eau : instable, perméable, toujours en transformation. Le sujet s’écoule, se diffracte, devient un espace de passage, d’infusion mutuelle entre mémoire, affect et fiction. Ce décentrement du « moi » invite à concevoir une altérité embarquée, absorbée dans la trame même de l’énonciation plutôt que projetée depuis un dehors. L'autre cesse d’être objet de discours pour devenir présence agissante au sein du langage.

En s’immergeant dans les mémoires de l’eau, L’Écume éclairée explore une forme d’empathie spéculative – une capacité à ressentir, à traduire, voire à incarner des expériences qui échappent à l’humain : des voix disparues, des temporalités non linéaires, des subjectivités non-humaines. Pour penser ces altérités, on pourrait envisager d’autres modes de perception, d’autres manières d’habiter et de signifier le monde. C’est ici que la notion d’Umwelt, telle que développée par Jakob von Uexküll, prend tout son sens : chaque organisme, humain ou non, perçoit et façonne le monde selon ses propres seuils de sens et de perception. Il s’agit de reconnaître aux éléments naturels un monde propre, une logique sensible, un système de signes singulier, sans leur prêter des intentions humaines8. Cette empathie devient ainsi un outil épistémologique à part entière, générateur de connaissances sensibles, intuitives et non normées. Mais cette tentative de restituer une agentivité au vivant et non vivant n’est pas sans paradoxe. Comment rendre compte de l’intentionnalité des forces naturelles sans sombrer dans l’anthropomorphisme ? Comment faire parler la mer, la roche, le vent, sans leur prêter abusivement une voix humaine ? Cette tension traverse toute cette création. Inspirée par l’idée que les dérèglements climatiques peuvent être lus comme les formes d’expression d’un vivant en déséquilibre, la performance cherche à créer une horizontalité entre les témoignages – humains et non humains mis sur un pied d’égalité. Or, ce projet bute sur un problème fondamental : celui du langage. Peut-on vraiment sortir de l’anthropocentrisme sans réactiver un anthropocentrisme déguisé ? Timothy Morton nous met en garde : « Chasser l’anthropocentrisme – et donc l’anthropomorphisme – c’est encore faire preuve d’anthropocentrisme9. » Hicham-Stéphane Afeissa rejoint cette critique en soulignant que la pensée écologique contemporaine est elle-même prise dans un héritage humaniste qu’elle ne peut entièrement dissoudre10.

Face à ce dilemme, L’Écume éclairée ne cherche pas à trancher, mais à habiter la contradiction. À travers la diffraction progressive de la voix scientifique, s’ouvrent d’autres voies de recherche : celles du corps, des rêves, des sensations, des réminiscences affectives. Une voix glisse : « Nous nous adonnons immensité » – esquissant une subjectivité décentrée, diluée dans un cosmos en mutation. Dans une perspective post-structuraliste, il ne s’agit plus d’un centre qui observe, mais d’un point mouvant, tissé au monde qu’il traverse. La recherche devient co-émergence : vibration partagée entre milieux, mémoires et émotions. La connaissance n’est plus conquête ni maîtrise, mais une écologie relationnelle, une circulation entre ce qui parle, ce qui écoute et ce qui échappe. Elle se tient à la lisière du dicible, là où se frottent ce qui peut être nommé et ce qui se dérobe encore.

Nœud 4 : 47°01′N, 3°56′W – Corps, fluides et mutations sensibles

[...]Les corps s’épanouissent, une expérience fluide de soi qui se dévoile en mouvements tourbillonnants. [...] Nous transportons les récits des ères écoulées, des mouvements ancestraux. La pluie et les vagues tonitruantes résonnent, portant l’empreinte des jours anciens et des émotions révolues.

– L’Écume éclairée

L’un des déplacements essentiels de la performance repose sur une reconfiguration des manières d’habiter et de percevoir le corps. Plutôt qu’une entité stable, située dans un espace extérieur au monde, le corps se donne ici comme un système poreux, en prise avec des flux matériels, affectifs et temporels qui le traversent sans cesse ; bien loin d'une entité fixe et séparée du monde. Cette perspective, qui s’appuie sur des approches post-dualistes et post-humanistes, engage une épistémologie où la connaissance n’est pas surplombante ou désincarnée.

Dans ce cadre, l’Anthropocène n’est pas seulement une désignation géologique, mais un concept critique à partir duquel penser les formes contemporaines de l’expérience11. Il désigne moins un état qu’une crise de la modernité elle-même – une mise en échec de la séparation entre nature et culture, sujet et objet, humain et non-humain. La performance engage alors une pensée de la responsabilité qui refuse toute homogénéisation du sujet humain. L’humanité n’est pas un agent unifié. Les effets écologiques destructeurs sont le résultat d’organisations socio-techniques, économiques et politiques spécifiques, historiquement situées, souvent ancrées dans les héritages du colonialisme, du capitalisme fossile et du patriarcat. Comme l'a montré Malcolm Ferdinand dans son écologie décoloniale, la crise environnementale ne peut être séparée de ces héritages. Il parle d'une « double fracture » : d'un côté, l'exploitation et la hiérarchisation des vies humaines ; de l'autre, l'extraction et la destruction des milieux. Ces deux dimensions, souvent pensées isolément, forment en réalité une même histoire de dépossession. La métaphore du « navire négrier » qu'il mobilise rend visible cette continuité : une embarcation où se jouent à la fois l'asservissement des corps et l'arraisonnement du vivant, révélant l'imbrication des violences coloniales et écologiques12.

C’est en ce sens que la performance mobilise l’idée d’un « temps lacrymal », en réponse au discours totalisant de l’Anthropocène. Cette expression propose un déplacement sans euphémiser la crise écologique. Elle propose de penser ce moment comme une zone de transformation sensible plutôt qu'une ère définitive ou hégémonique, une époque traversée par des douleurs différenciées, par des processus de deuil, de perte, mais aussi de réinvention des manières d’être. L’enjeu devient alors de faire de l’Anthropocène une brève transition, une destinée réversible.

Cette conception s’appuie sur les travaux de Glenn Albrecht, qui voit dans l’Anthropocène une nouvelle forme de colonisation : une homogénéisation des milieux, des temporalités, des cultures, sous l’effet des dynamiques extractives globalisées13. L’Anthropocène refoule les savoirs situés, les modes de relation non productivistes, les sensibilités minoritaires. Il deviendrait dès lors crucial d’articuler la question écologique avec celle des inégalités structurelles et des effacements historiques. Le désastre écologique est inséparable de logiques de domination, de dépossession, et de hiérarchisation des vies.

Dans ce contexte, la performance mobilise une réflexion sur l’éthique de la sensibilité. Elle met en jeu ce que le chercheur et poète Romain Noël appelle une transpassion : une capacité d’être affecté·e par la souffrance de formes de vie non humaines, et d’entrer dans une zone de transformation subjective à partir de cette exposition14. Cette position éthique ne repose pas sur une identification, mais sur une reconnaissance de l’interdépendance radicale entre les vivants. Elle vise à produire des formes de présences ni héroïques, ni extractives – mais vulnérables, situées, relationnelles.

Cette transformation du sujet passe par une reconfiguration de la corporéité. En mobilisant les perspectives de l’hydroféminisme, notamment les travaux d’Astrida Neimanis, L’Écume éclairée interroge les catégories classiques du corps, de l’individu et de la limite. Pour Neimanis, penser le corps à partir de l’eau permet de sortir des modèles dualistes qui ont façonné la pensée occidentale moderne. L’eau devient une figure critique : elle permet de penser la continuité entre les corps et les milieux, la circulation des affects, la co-constitution du biologique et du social15. Le corps n’est plus une entité close, mais un nœud de relations dynamiques, une interface mouvante entre les sphères matérielles et symboliques.

Dans cette perspective, les fluides corporels – larmes, sueur, lait, sang, sécrétions sexuelles – sont à la fois des éléments biologiques mais aussi des médiateurs symboliques et politiques. Ils rendent visibles les processus par lesquels le corps s’inscrit dans des réseaux de signification, de pouvoir, de mémoire. Ils permettent d’interroger les normes corporelles, les dispositifs de contrôle, mais aussi les résistances sensibles. En tant que langages non discursifs, ils ouvrent une autre forme de narration : une écriture incarnée, affective, vulnérable.

Ce déplacement affecte également la manière de concevoir la recherche elle-même. Le corps du·de la chercheur·euse est impliqué. Il s’agit désormais de produire des savoirs à partir de l’implication, du contact et de l’affect. L’expérience devient co-présence, co-affectation. Le savoir est situé, multiple, relationnel. Il s’écrit à même le vécu, au sein des interactions, des transformations, des contaminations.

Penser depuis les fluides, dans cette configuration, revient à engager une forme d’épistémologie immersive. Il convient d’accepter de se laisser transformer par les dynamiques du monde. Une pensée aquatique, en ce sens, n’est ni purement descriptive ni normative. Elle est transversale, traversante. Son objectif est d’ouvrir des lignes de résonance, de construire des manières de sentir et de penser ensemble dans un monde qui se défait et se recompose.

Nœud 5 : 46°59′N, 4°33′W – Archéoacoustique la mémoire sonore des eaux

[...] je m'appelle Arlette No.omi, et je suis actuellement chercheuse en archéoacoustique au sein du groupe de recherche en reconnaissance marine « L'Écume éclairée ». Mon champ d'investigation consiste en l'étude des traces et échos sonores enclavés dans des échantillons hydrauliques, tels que ceux qui reposent devant vous.

– L’Écume éclairée

L’archéoacoustique, dans son acception classique, désigne une discipline à l’intersection de l’archéologie, de l’acoustique physique et des sciences humaines. Elle explore les propriétés sonores des sites anciens, des objets ou des architectures afin de mieux comprendre comment les sociétés passées vivaient et faisaient usage du son, notamment dans des contextes rituels, sociaux ou symboliques16. Cette approche associe relevés techniques, analyses de fréquences, modélisations et expérimentations in situ pour restituer des environnements sonores disparus et interroger la dimension sonore du patrimoine. L’archéoacoustique qui se déploie dans L'Écume éclairée s’invente comme une pratique de pensée et de sensation, un mode d’engagement avec la mémoire vibratoire des milieux. L’écoute y devient une méthode d’enquête sur l’insistance du passé, sur les strates sonores résiduelles qui hantent le présent et échappent à la capture intégrale. En ce sens, la performance s’inscrit dans la filiation des Sound Studies, à l’image de ce que propose Brandon LaBelle, lorsqu’il décrit le son comme une force qui « trouble la stabilité des identités et des lieux17 ».

Le geste archéoacoustique incarné par Arlette No.omi engage une posture d’écoute vulnérable, attentive à ce qui persiste sans se dire pleinement. Là où la bioacoustique ou l’écologie sonore tendent parfois à objectiver les milieux à travers leurs signatures sonores, la performance déplace la visée : on ne recherche plus à prélever des « preuves » auditives, on se laisse affecter par des résonances, des silences, des interférences. L’archéoacoustique y devient une épistémologie sensible qui rejoint les propositions de Salomé Voegelin : l’écoute ne donne pas accès au réel comme à un objet stable, elle en révèle les zones troubles, les ambiguïtés, les frictions18.

L’eau n’apparaît plus comme un simple véhicule d’ondes acoustiques, ni comme un décor de l’enquête sonore. Elle s’impose comme entité active, archive vivante, sujet d’une mémoire instable. Dans ses vibrations subsistent des traces d’histoires diffuses, des affects fossiles, des présences altérées par le temps. Chaque goutte devient le lieu d’une condensation d’époques, un microcosme où se mêlent les cris éteints, les soupirs effacés, les échos de relations oubliées. On associe souvent la mémoire à une faculté de conservation : retenir le passé, préserver ce qui fut, garder intact ce qui a eu lieu. Mais la mémoire n’est jamais uniquement cela. Elle opère aussi par effacement, par recomposition, par surgissement imprévisible. Elle fabrique autant qu’elle retient. Elle se déploie comme une dynamique instable, où toute trace est traversée par l’oubli, altérée par de nouveaux contextes. Ici, la mémoire se comprend moins comme stockage que comme vibration : un retour spectral dans un présent mouvant, où ce qui persiste se métamorphose sans cesse. Cette mémoire liquide échappe à la linéarité d’une histoire sonore reconstituable : elle oblige à une écoute qui accepte le fragment, l’effacement partiel, une survivance. Le regard qui se construit dans cette archéoacoustique performative relève d’un rapport au passé qui ne vise ni la restitution ni la maîtrise. Il rejoint ce que Michel Chion appelle une « écoute réduite » : une écoute qui se déprend du souci de l’identification, pour s’ouvrir aux qualités sensibles du son, à son pouvoir d’affecter, de transformer l’écoutant19. L’acte d’écoute devient ainsi co-expérience, un mode d’être-avec le milieu plutôt qu’une position d’observateur·ice extérieur·e. C’est une posture où la recherche scientifique et la fiction spéculative se complètent mutuellement : l’écoute fabrique des liens entre passé, présent et futur, entre matière sonore et imaginaire.

Dans L’Écume éclairée, l’archéoacousticien·ne prête attention aux rémanences, à ce qui insiste de façon trouble, aux spectres sonores qui se donnent dans la résonance plus que dans la restitution. La pensée produite est fluide, aquatique : elle refuse les stabilités, elle accueille les indéterminations. L’écoute, dès lors, ne constitue pas un outil parmi d’autres ; elle engage un mode d’être au monde, une manière de se rendre poreux aux flux sonores. Cette pratique situe la science dans un horizon élargi : celui d’une épistémologie où les savoirs se laissent traverser par les milieux, où les distinctions entre objectivité et subjectivité se dissolvent dans une attention partagée. Le son, comme le propose LaBelle, n’est plus un objet à analyser, mais une force relationnelle, une manière de faire monde20. L’archéoacoustique incarne ce déplacement : elle invente une manière d’écouter qui ne cherche pas à expliquer, mais à s’accorder, à se rendre disponible à ce qui nous entoure. C’est dans cette exposition de soi, dans cet abandon aux flux sonores, que s’esquisse une autre manière de penser, de survivre ensemble – avec le trouble, avec l’incertain, avec le sensible.

Nœud 6 : 46°55′N, 5°12′W – Fragments, vestiges, résurgences : penser avec les ruines

« [...]Aucun corps, à l'exception des sépultures témoignant du passage de leurs ancêtres, n'a été retrouvé. Les traces laissées par les humains, leurs empreintes dans la vie quotidienne, semblent avoir été dévorées par le temps, englouties par les vagues de l'oubli. »

– L’Écume éclairée

Dans le récit performé, les ruines ne sont pas des fins, mais des seuils : elles évoquent autant ce qui a disparu que ce qui insiste, s’attarde, cherche à revenir autrement. Ce sont des lieux de mémoire, où se superposent les traces, les absences et les résurgences, où le sensible se mêle au spéculatif.

La ruine y devient un médium de pensée. Non pas seulement ce qui reste, mais qui laisse ce qui appelle : un espace où les temporalités se plissent et se répondent, où la fiction joue un rôle crucial. En dehors des régimes d’archives classiques – fondés sur la preuve, la conservation, la fixité –, la fiction permet de raviver ce qui n’est plus visible, d’habiter autrement les écarts, les pertes, les disparitions. Comme l’écrit Diane Scott, « la ruine n’est pas un résidu, elle est une manière de regarder le présent21 ». Elle nous force à penser à partir de ce qui s’effondre, se décompose, se brouille – et à interroger nos attachements à la continuité, à l’intégrité, à la réparation. Elle devient un prisme critique pour appréhender une époque marquée par l’instabilité et l’effritement.

Dans ce sens, la ruine résonne avec les logiques de l’Anthropocène, notre époque géologique où les formes de vie humaines et non humaines sont prises dans des récits de perte, de débordement, d’imprévisibilité. Ces récits eschatologiques modernes nous appellent à penser depuis les bords, depuis les mondes qui s’écroulent ou se déplacent. Penser avec les ruines, c’est alors accepter de ne pas tout reconstruire, mais de chercher ce qui reste vivant dans les décombres. Anna Tsing, dans, Le Champignon de la fin du monde, explore cette idée en suivant les pistes laissées par un champignon, le matsutake, qui pousse dans les sols dévastés par l’industrie : elle y voit un symbole d’une « vie dans les ruines », une manière de survivre dans les interstices de ce qui fut22. Les ruines que décrit Tsing ne sont pas forcément des lieux morts ; ces dernières sont habitées, bruissantes, profuses. L’Écume éclairée suit ces traces : écouter les ruines, non comme lieux d’extinction, mais comme champs de résonance, foyers d’histoires latentes. Cette attention aux traces absentes croise aussi les écritures diasporiques et aquatiques de Dionne Brand. Dans A Map to the Door of No Return, elle évoque les archives manquantes, les corps non retrouvés, les histoires dissoutes dans l’océan. L’eau y devient un lieu de mémoire liquide, indéchiffrable, mais habité23. Le projet performatif devient alors une tentative de naviguer parmi les fantômes, les oublis, les sépultures anonymes : faire apparaître ce qui a été englouti.

L’Écume éclairée propose ainsi une poétique des ruines comme fabrique de récits. Le fragment n’est pas un manque, mais une matière active ; la perte devient espace de transmission ; l’archive se fait mouvante, sensible, vivante. Plutôt que de restaurer, il s’agit d’écouter – d’habiter ce qui tremble, ce qui fuit, ce qui persiste malgré tout.

Nœud 7 : 45°85′N, 8°13′W – Atterrir sur une nouvelle terre-histoire

[...] Notre essence est guidée dans les ramifications, les voies liquides de l’existence, liant nos origines à chaque étendue, à chaque goutte qui a parcouru les chemins sinueux de notre terre immergée.

– L’Écume éclairée

Atterrir, au sens de Bruno Latour, ne désigne ni un retour nostalgique vers un sol perdu, ni la conquête d’un territoire à dominer. Atterrir est un geste d’attention et de responsabilité24 : il consiste à chercher un point d’ancrage situé, précaire, mais praticable, au sein d’un monde en recomposition. Cela ne revient pas à se fixer définitivement, mais à reconnaître un lieu – physique, imaginaire, méthodologique – d’où il devient possible de penser, de raconter, d’agir. Atterrir, dans L’Écume éclairée, c’est consentir à une forme d’incertitude fertile, à une configuration mouvante où science, art, poésie et récit se rencontrent, s’interpénètrent, sans se confondre.

L’île révélée par les sondes et les fictions n’est pas un refuge pour une pensée en quête de certitudes ; elle est un terrain d’attention, une zone de friction où s’expérimentent de nouvelles alliances. Elle est la matérialisation d’un désir : celui de redonner chair aux écologies du sensible, de rendre la fiction habitable, non comme échappatoire, mais comme mode d’être au monde. Cette île propose de nouvelles « terres-histoires » : des espaces où le vivant et le non-vivant se rencontrent et composent ; où les matières, les forces et les voix – humaines, animales, minérales – s’accordent dans un dialogue fragile. Ces terres-histoires sont des lieux où les mythes anciens et nouveaux coexistent, où les imaginaires inexplorés trouvent leur place dans une réalité tangible, sans la nier ni la sublimer. Elles ne sont ni refuges, ni utopies, mais des tentatives pour habiter l’incertain, pour composer avec ce qui résiste à la saisie intellectuelle et technique. Dans cet archipel fictionnel, le langage se transforme. Il devient moyen d’écoute, d’orientation, de relation ; il trace des cartographies mouvantes des sensations, des affects, des résonances. Il lie ce qui semblait disjoint, il fabrique des passages entre passé, présent et futur, entre archives et inventions, entre réalités et possibles. Par les détours de la poésie, des fragments, des ellipses, il explore les zones troubles de l’expérience sensible. L’île devient alors un lieu de rituel modeste : un espace de co-présence, d’écoute active, de soin porté aux interstices. Elle nous invite à ralentir, à suspendre l’avidité de capter pour laisser advenir les relations. Elle propose un autre rapport au savoir : un savoir qui ne repose pas sur l’accumulation de données ou la maîtrise des objets, mais sur la qualité des liens que nous tissons avec ce qui nous entoure.

Ce sol fictionnel n’est pas une fuite hors du réel. Il est une reconfiguration : un seuil où s’articulent la donnée et le mythe, la science et le chant, l’archive et la trace. Il élargit le réel, il l’ouvre à d’autres modes d’habitation. Atterrir, ici, devient un geste de soin, une manière de composer avec la complexité du monde, une tentative pour inventer des sols fragiles mais fertiles de possibles dans l’instabilité. En ce sens, la fiction s'échappe du jeu d’imagination en devenant un prolongement sensible du réel, un outil critique et créateur. Elle rappelle que ce qui importe, ce n’est pas tant de maîtriser ou de comprendre parfaitement, mais de continuer à écouter, à relier, à habiter ensemble autrement. Elle propose de faire du récit un milieu commun, un espace d’expérimentation partagée, où l’attention au monde devient un acte politique, poétique, et éthique.