« [Serge] Lifar adorait les photos et se pliait à toutes les exigences avec docilité1 », raconte la célèbre journaliste de danse Irène Lidova lorsqu’elle relate les prises de vue effectuées par le photographe Serge Lido du célèbre danseur, chorégraphe et Maître de ballet de l’Opéra de Paris2. Elle décrit aussi la méthode de travail de son époux, qui s’impose après la Seconde Guerre mondiale comme spécialiste de la photographie de danse. Celui-ci manipule sans détour le corps des danseurs et danseuses qu’il photographie : « pour obtenir l’effet désiré, Lido déplaçait leur tête, corrigeait la position de leur jambe ou de leur bras3. » Ces extraits mettent l’accent sur l’expertise et l’autorité du photographe, plutôt que sur une collaboration mutuelle entre danseur et artiste dans la mise en scène des photographies. De façon parallèle, à l’occasion de la parution de La Vie en images de Serge Lifar en 1937, le dessinateur suisse Géa Augsbourg fait part à la presse du processus de réalisation de son album. Il explique avoir « accompagné [Serge Lifar] partout pendant deux ans », et revendique ne l’avoir jamais fait poser, « sauf une fois pour saisir certains détails de forme4 ». Contrairement à Lido, le dessinateur limite son intervention en ne se voulant qu’observateur. Pour autant, la façon dont Lifar répond à cette présence, illusoirement neutre, ainsi que son point de vue vis-à-vis des œuvres produites ne sont pas abordés.

Ces exemples proviennent de l’immense corpus d’œuvres qui s’est constitué sur Serge Lifar, de son entrée aux Ballets russes en 1923 jusqu’à la fin de sa carrière à l’Opéra de Paris dans les années cinquante. Des artistes majeurs de la scène artistique, tels que Man Ray ou Picasso, et d’autres plus en marge, comme la dessinatrice et peintre Monique Lancelot ou la photographe Annemarie Heinrich, ont contribué à cette vaste production iconographique, à laquelle il faut ajouter la participation de plusieurs réalisateurs. En posant pour ces artistes, en leur commissionnant des travaux ou en les accueillant dans ses classes d’adage ou lors de répétitions, Lifar n’apparaît pas seulement comme sujet des œuvres produites, mais aussi comme acteur de celles-ci5. Dans son analyse sur l’engagement de Lifar pour la reconnaissance des droits d’auteur des chorégraphes, Florence Poudru relève dans ce sens que le danseur est préoccupé par la représentation visuelle de son art6.

Partant de ces constats, l’étude du discours de Lifar, issu essentiellement de ses correspondances, de ses conférences, et dans une certaine mesure de ses ouvrages7, ainsi que celle de ses collaborations artistiques, notamment avec Serge Lido et Monique Lancelot, permettent de cerner la vision du danseur et son agentivité dans la production et la diffusion des photographies, des dessins et des films consacrés à sa pratique et, plus généralement, au ballet. Sa position sur les enjeux promotionnels, documentaires et techniques des images de la danse, articulée avec celle des artistes et située parmi les réflexions de son temps sur la représentation de la danse, éclaire en filigrane le caractère intermédial des œuvres produites sur la danse8.

Gérer sa carrière par l’image

À l’occasion d’une conférence en 1957 sur « Les Droits du choréauteur », Serge Lifar se prononce sur la photographie de danse. Il se concentre alors moins sur le contenu des clichés que sur les photographes eux-mêmes et sur les enjeux qui entourent la circulation des œuvres. Il écrit :

Certes, nous aimons les photographes ; nous avons besoin de leurs documents objectifs, pris sur le vif. Mais alors qu’ils ne soient que reporters et qu’ils nous livrent leurs documents tels quels. […] Or, certains photographes publient des sortes d’albums annuels, où ils prétendent écrire une histoire définitive de la danse au moyen de leurs photographies […]. A-t-il demandé au danseur l’autorisation de publier sa photographie dans son album ? […] A-t-il soumis l’ensemble de son choix aux intéressés pour obtenir leur assentiment, en se disant que, qu’on le veuille ou non, il existe une hiérarchie de la danse qui veut qu’un théâtre officiel passe toujours devant une compagnie privée ? Pensez-vous, il possède sa propre hiérarchie : celle du porte-monnaie et de la sympathie. Il y eut un temps où les artistes lançaient les bons photographes ; de nos jours, ce sont les photographes qui lancent les danseurs9.

Lifar brosse un portrait caricatural des photographes, présentés comme des figures avides qui contrôleraient à eux seuls et selon leurs propres intérêts la diffusion des clichés. Lifar dénonce l’absence de concertation des danseurs et des danseuses dans les choix qui entourent l’utilisation des photographies, mais néglige dans son raisonnement le système dans lequel s’inscrivent les photographes et plus précisément l’ensemble des autres acteurs et actrices qui participent au processus éditorial des œuvres et qui oriente ainsi leur forme et leur usage10.

En mentionnant des « albums annuels » de photographie, Lifar fait certainement référence à Serge Lido qui, depuis 1947, publie des albums photographiques annuels consacrés à la danse11. Intitulés La Danse puis Ballet dès 1951, ces volumes, traduits en anglais et en partie en espagnol, illustrent les créations annuelles non seulement du ballet, qui tient une place privilégiée dans les albums, mais aussi d’une variété de danses différentes. Des photographies de scène, de coulisses, de mises en scène extérieures et des portraits constituent les ouvrages. Les clichés sont accompagnés d’un commentaire d’Irène Lidova, qui assure la direction artistique des ouvrages, et d’une préface signée par des hommes de lettres ou des figures majeures de la scène artistique, tels que Jean Cocteau, George Balanchine ou Serge Lifar. Ce dernier apparaît dans l’ensemble des albums parus entre 1947 et 1959, à l’exception du numéro de 1955, où plusieurs photographies du ballet Les Noces fantastiques qu’il chorégraphie sont néanmoins présentes. La virulence de l’attaque de Lifar est surprenante si l’on considère l’amitié de longue date qui lie les deux hommes ; Lido accompagne et documente la carrière de Lifar pendant près de quarante ans12.

Lifar termine son propos en soulignant un renversement qui attribuerait dorénavant au photographe un pouvoir dans la carrière du danseur ou de la danseuse. Dans ses mémoires, Irène Lidova raconte en effet que : « Des dizaines et des dizaines de danseurs qui ambitionnaient de posséder une photo signée Serge Lido, ou espéraient figurer dans un de ses albums, détenaient la fameuse adresse [de son studio]13. » La fonction promotionnelle de la photographie dans le monde du spectacle est connue14 ; au prestige du cliché s’ajoute celle de la relation. Le couple apparaît comme un acteur clé de la vie théâtrale. Lidova décrit en effet son implication et celle de son mari pour soutenir et promouvoir les débuts de Roland Petit et Janine Charrat, tout en précisant que son époux, « qui passait sa vie dans les milieux du théâtre, fournissait à Lifar tous ses jeunes récitants15 ».

Si la photographie, d’autant plus lorsqu’elle est réalisée par un artiste connu, apparaît comme un outil de valorisation, elle peut être aussi, à l’inverse, abordée avec une certaine méfiance. En 1933, l’exposition La Danse et le mouvement : exposition internationale de photographie organisée par les Archives internationales de la danse à Paris, regroupe 550 clichés donnant à voir une grande variété de danseurs et danseuses de la période, dont Serge Lifar, Michel Fokine, Kurt Jooss, ou encore Mary Wigman16. Parmi les cinquante artistes sélectionnés pour exposer leurs travaux se trouvent des figures de proue de la photographie de cette période, à l’instar de Laure Albin-Guillot et Lotte Jacobi, ainsi que des spécialistes de la photographie de théâtre, comme le Studio Lipnitzki. La revue L’Art et les artistes adresse la conclusion de sa critique de l’exposition directement aux danseurs et aux danseuses :

Si, après avoir vu cette exposition, notre connaissance sur les mouvements dansants est plus approfondie, les danseurs eux-mêmes doivent pouvoir tirer une importante leçon : la photographie est sans pitié et quelquefois le truquage est impuissant17…

Cette mise en garde sous-entend les conséquences qu’un cliché peu valorisant entraînerait sur la carrière des danseuses et des danseurs et renvoie aux limites de la maîtrise qu’ils peuvent avoir sur leur image et sa diffusion. Lifar n’aborde pas la question du truquage ou de la retouche des images, jugeant les photographies « objectives », mais cette mise en avant de la fine marge de manœuvre dont disposent les danseurs et les danseuses rejoint la critique formulée par Lifar quelques années plus tard. Par l’exclusion des danseurs et des danseuses des processus de diffusion des photographies, la construction d’une « histoire définitive de la danse » échapperait ainsi à ses principaux acteurs et actrices.

Or, cette dénonciation du pouvoir, imaginé comme hégémonique, des photographes sur la circulation des images de la danse peut être nuancée par la mise en avant de plusieurs leviers d’action dont bénéficie le danseur. On trouve la trace du premier dans les correspondances entretenues entre Serge Lifar et la presse au fil des ans. En effet, à de nombreuses reprises, les journalistes ou les rédacteurs qui préparent la parution d’un article consacré à Lifar s’adressent directement au danseur pour le choix des photographies vouées à illustrer le propos, lui demandant d’envoyer les clichés qu’il voudrait voir paraître18. La majorité du matériel iconographique est préexistant à ces articles, mais à de plus rares occasions, ils entraînent la réalisation de nouvelles œuvres qui permettent à Lifar d’orienter les choix iconographiques qui les constituent19. Le danseur possède donc un pouvoir non seulement dans la sélection des œuvres diffusées, mais aussi, selon les cas, dans le processus même de leur production. Reste cependant la question des droits sur ces photographies : Lifar regrette en effet que les photographies soient la « propriété personnelle du photographe qui [en] détient l’exclusivité sans aucun privilège pour les artistes20 ».

En outre, non seulement l’élaboration d’expositions sur la danse21, mais aussi la publication de ses ouvrages offrent à Lifar un autre moyen pour contribuer aux choix de la diffusion de l’iconographe du ballet ou de sa danse. Florence Poudru distingue cinq types de textes : les catalogues d’exposition, les ouvrages sur Alexandre Pouchkine, les biographies, les autobiographies, ainsi que les textes historiques, esthétiques et théoriques sur la danse22. Il est avéré que Modeste Hofmann servit de plume au danseur23. Par conséquent, l’implication effective de Lifar dans le choix des illustrations de ces ouvrages n’est pas clairement mesurable, mais rien n’invalide l’hypothèse selon laquelle Lifar aurait, tout au moins, posé un regard sur et validé leur iconographie. On sait que Lifar conservait dans sa collection personnelle des albums photos qu’il composait à partir des clichés l’immortalisant dans ses principaux rôles24. Cette activité témoigne d’une volonté de sélectionner parmi l’iconographie à sa disposition les photographies les plus éloquentes et de les organiser, renforçant ainsi l’hypothèse d’un intérêt et d’un investissement probable du danseur dans la partie visuelle de ses ouvrages. Par ailleurs, ses ouvrages rendent compte d’un intérêt particulier porté aux arts graphiques : les œuvres de Monique Lancelot occupent une place centrale dans ses Traité de danse académique (1949) et de chorégraphie (1952) ; l’ouvrage historique et esthétique Le Livre de la danse (1954), illustré exclusivement avec des œuvres représentant le danseur, regroupe des dessins de six artistes, dont Picasso, Cocteau et Christian Bérard, tandis que ses Pensées sur la danse (1946) sont accompagnées d’études de gestes réalisées par Maillol du danseur posant dans son atelier. Outre le prestige dont peut bénéficier une publication illustrée par ces artistes majeurs du XXe siècle, l’attrait de Lifar pour le dessin réside aussi dans le rapport privilégié entretenu entre ce médium et la danse.

Danse et dessin : affinité des pratiques et représentation technique

Le dessin serait, selon Lifar, plus apte que la photographie à la représentation de la danse. Il l’explique en ces termes :

La photographie est nette, fidèle, pure, mais elle ne vole pas ; elle découpe une tranche de l’espace et la met en conserve dans les bornes étroites de son cadre. Le dessin, lui, s’envole, prolonge l’espace et le modèle précieusement, tout comme fait la Danse25.

Pour Lifar, le dessin tout comme la danse façonnent l’espace. Les recherches consacrées à la rencontre et l’hybridation de ces pratiques soulignent qu’outre cette dimension spatiale, les deux disciplines entretiennent aussi un rapport particulier aux gestes26. Il en découle une utilisation du dessin par les chorégraphes dans leur processus de création27. Lifar fait partie de ceux-ci. Il réalise de nombreux dessins chorégraphiques qui inscrivent la position des danseurs et des danseuses sur la scène ainsi que leurs déplacements, et rend compte de gestes spécifiques ou de la scénographie. Il publie par ailleurs certains de ses dessins, nous engageant dans une réflexion sur leur statut, entre stricts documents de travail et œuvres signées, et sur leur destination, professionnelle ou publique28.

Ce sont les œuvres de Monique Lancelot qui inspirent à Lifar cette réflexion sur le dessin. Le danseur et l’artiste partagent une relation professionnelle privilégiée pendant plusieurs décennies. Pratiquement absente de l’historiographie sur la représentation de la danse bien qu’elle soit située de son vivant « en tête des peintres de la danse29 », Monique Lancelot consacre une remarquable production artistique sur le ballet de l’Opéra de Paris, particulièrement dès la fin des années quarante et durant les années cinquante30. Après sa formation à l’École des beaux-arts de Paris, elle collabore avec le chorégraphe et danseur Boris Kniaseff pour qui elle crée des décors et des costumes. Par cet intermédiaire, elle rencontre Serge Lifar au début des années quarante qui la soutient dès lors activement dans son activité. Il commence par lui mettre à disposition une loge à l’Opéra, puis un atelier, facilitant ainsi considérablement son travail et son accès aux cours d’adage, aux répétitions, aux spectacles et plus généralement au quotidien de l’Opéra31. Lifar collabore avec l’artiste pour l’illustration de plusieurs ouvrages et s’investit parallèlement dans la promotion du travail de Lancelot en lui faisant bénéficier de son réseau et en l’aidant dans l’organisation de ses expositions32. L’artiste illustre par ailleurs plusieurs ouvrages sur la danse, dont l’Initiation à la danse de Pierre Tugal (1947) et publie régulièrement ses œuvres dans la presse spécialisée, notamment dans Paris Théâtre et Comoedia.

Lancelot réalise des centaines de dessins, d’études et d’esquisses de danse, au sein desquels Lifar occupe une place centrale. Ses œuvres graphiques se caractérisent par la souplesse et l’expressivité de leur trait.

Monique Lancelot, Sans titre, 1950

Lithographie, in Serge Lifar, Adages et pas de deux : lithographies et originaux de Monique Lancelot, Paris, Arabesque, 1950, [s. p.]. Source : collection particulière. Ayant droit : Claire Feranne Van Dyk.

Dans de nombreuses œuvres, l’artiste dessine sur la feuille le tracé des gestes du danseur dans l’espace, souligne l’acmé du mouvement et ses lignes de force tout en multipliant les traits à la plume ou au fusain pour rendre compte de son ampleur. Ce faisant, ses œuvres se distinguent des représentations plus linéaires et statiques du danseur que l’on observe chez nombre de ses contemporains, à l’instar de celles réalisées par Lucienne Pageot-Rousseau ou Yves Brayer33. Ces deux artistes ont également collaboré avec le danseur : la première réalise les planches de l’ouvrage Serge Lifar à l’Opéra (1943), tandis que le second crée les décors et les costumes de plusieurs ballets de Lifar au début des années quarante34.

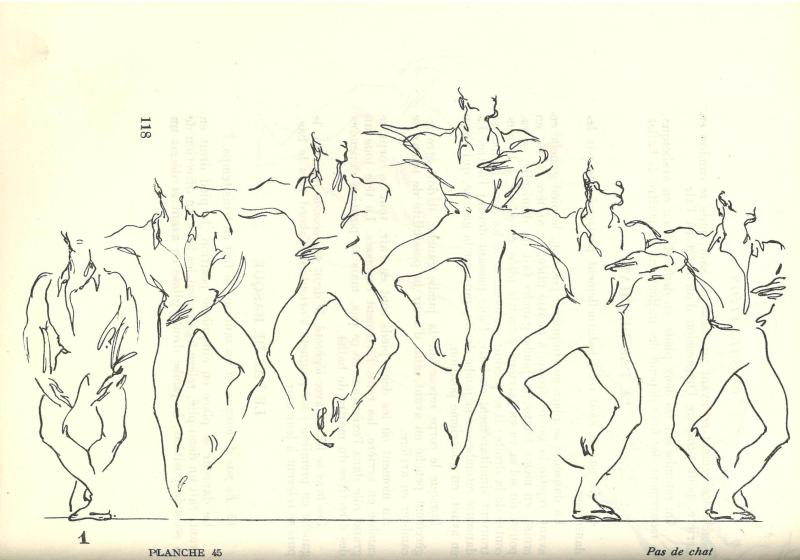

En choisissant de faire illustrer ses traités de manière figurative, Lifar se positionne dans une tradition héritée du Traité élémentaire théorique et pratique de l’art de la danse de Carlo Blasis (1820), auquel il fait de multiples références dans son texte35. Monique Lancelot réalise environ quatre-vingt-dix planches qui répondent au texte du Traité de danse académique (1949).

Monique Lancelot, Pat de chat, 1949

Dessin à la plume reproduit dans Serge Lifar, Traité de danse académique [ill. Monique Lancelot], Paris, Bordas, 1949, planche 45, p. 118. Source : Bibliothèque de la Ville de Genève. Ayant droit : Claire Feranne Van Dyk.

Ses illustrations, par leur grand format et par leur forme qui évoquent l’esquisse, contrastent avec les figures plus proches du diagramme que l’on retrouve dans des manuels contemporains, à l’instar de Technique de la danse, publié par l’ancienne danseuse de l’Opéra de Paris Marcelle Bourgat (1946)36.

[Inconnu], Le Saut de chat

In Marcelle Bourgat, Technique de la danse, Paris, Presses universitaires de France, 1993 [1946], p. 88. Source : Bibliothèque Nationale de France. Ayant droit : Presses universitaires de France.

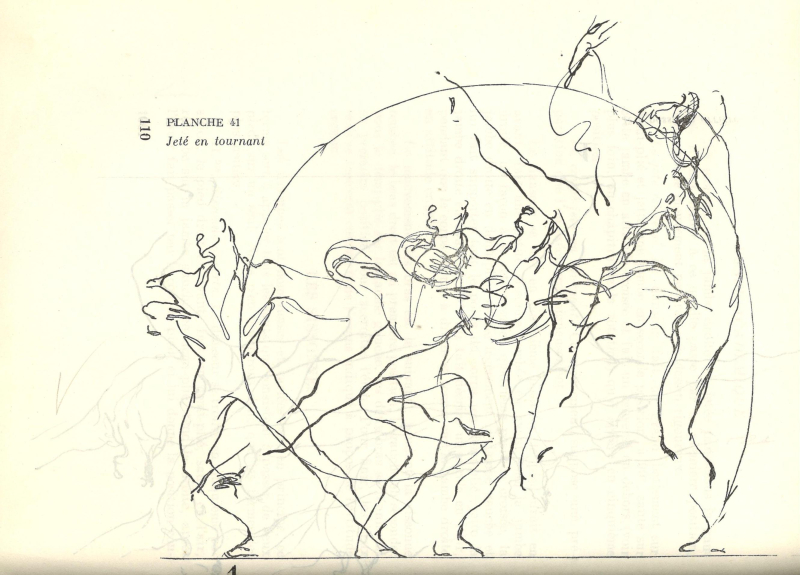

Comme il est d’usage dans les manuels de danse figuratifs, Lancelot décompose les pas pour en identifier les différentes étapes et marque la géographie du mouvement37. Cependant, la multiplication et l’entremêlement de ces phases mènent parfois à une saturation graphique qui contraste avec l’économie visuelle adoptée dans d’autres manuels ou fiches techniques de magazines de danse contemporains38.

Monique Lancelot, Jeté en tournant, 1949

Dessin à la plume reproduit in Serge Lifar, Traité de danse académique [ill. Monique Lancelot], Paris, Bordas, 1949, planche 41, p. 110. Source : Bibliothèque de la Ville de Genève. Ayant droit : Claire Feranne Van Dyk.

En commissionnant Lancelot pour ce travail, Lifar privilégie la représentation technique de la danse au travers du langage artistique et esthétique propre à son illustratrice, plutôt que de tendre vers une représentation plus impersonnelle des figures.

Si la décomposition des pas des figures des manuels pouvait évoquer la chronophotographie, Lifar se garde de ce parallèle et préfère rapprocher l’œuvre graphique de Lancelot du film : « Chacune des esquisses de Monique Lancelot, en quelque sorte, est un petit film, comme si elle superposait et faisait se mouvoir sans déroulement plusieurs images pour dessins animés39. » Cette comparaison reflète le grand intérêt de Lifar pour le cinéma, qu’il développe dans les années trente et qu’il ne cessera de poursuivre durant les décennies suivantes.

Le film comme « écriture de la danse »

Notre époque a donné au ballet un moyen de transcription resté inutilisé jusque là – le cinéma. […] Le cinéma peut rendre le ballet accessible aux masses, qui nous portent un vif intérêt, il peut le fixer, le faire éternel, il peut enfin lui être ce qu’est l’imprimerie aux œuvres poétiques – une édition imprimée du ballet40.

Dans cet extrait du Manifeste du chorégraphe écrit par Lifar en 1935, le danseur voit dans le cinéma un double intérêt : une « transcription » de la danse, jugée plus efficace que les systèmes de notation existants41, et la possibilité de diversifier le public du ballet grâce à sa diffusion par le film. À la même période, le danseur et chorégraphe Léonide Massine perçoit aussi la caméra comme une « mémoire » de la danse42. La vision de Lifar n’est donc pas isolée, bien qu’un peu simplifiée. Le danseur oublie en effet que les rencontres entre le ballet et le cinéma se sont multipliées dès la mise au point du médium, permettant notamment à Nadar de filmer une démonstration de la ballerine Carlotta Zambelli en 189743.

L’inventaire des ballets de Lifar filmés et une analyse de ces réalisations restent encore à mener. Antoine Livio note que les captations des chorégraphies de Variations, des Créatures de Prométhée et de Grand Pas sont dues à Léone Mail, danseuse et assistante de Lifar44. Dans des recherches postérieures, Florence Poudru indique que d’autres ballets ont été filmés, à l’instar de Prélude à l’après-midi d’un faune, Phèdre et Le Martyr de Saint Sébastien, et affine en typologie les rencontres de Lifar avec le cinéma : outre les captations de ses ballets et les reportages d’actualité, il participe à des documentaires sur l’Opéra ainsi qu’à des fictions sur la danse pour lesquels il règle les chorégraphies45. L’autrice soulève enfin que contre toute attente, le danseur acceptera, sans en donner les raisons, que « la notation Laban à l’exclusion de toutes les autres » soit appliquée à ses chorégraphies en 197746.

Ce choix trahit la difficile « transcription » systématique de ses ballets par le film, pourtant si désirée par le danseur durant des décennies. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir été soutenu par des réalisateurs. Dans le devis pour la captation de Blanche Neige qu’il envoie à Lifar en 1951, Pierre Boyer assure comprendre les besoins du chorégraphe, ayant déjà à son actif la réalisation des « films chorégraphiques des Ballets Américains de Miss Ruth Page47 ». Le réalisateur précise qu’il ne s’agit pas de réaliser une « œuvre cinématographique, mais bien plutôt d’établir un document technique pour [les] propres besoins [de Serge Lifar] et ceux de [son] corps de ballet ». Pour ce faire, il propose de filmer le ballet « sans préparation spéciale au cours de l’une [des] répétitions […], dans son entier, du point de vue durée, et dans son entier également du point de vue cadre, en vues montrant la totalité de la scène de l’Opéra ». Il note aussi que « vu la longueur du ballet […], il sera vraisemblablement indispensable de pratiquer trois ou quatre interruptions pendant son cours ».

Ce courrier met en évidence la conception qu’a le réalisateur de ce type de tournage. Celui-ci définit son statut et sa fonction, s’attachant à distinguer la captation d’un ballet en vue d’un usage professionnel de la réalisation d’une œuvre destinée à un public. Il expose également son approche pratique de la tâche, caractérisée par des plans larges plutôt que par des vues rapprochées sur les danseurs, fixant ainsi l’évolution générale de la chorégraphie et non pas le détail de gestes. Les contraintes techniques qu’il aborde préparent finalement Lifar à la perturbation du rythme normal de la répétition. Cette proposition confronte ainsi la vision du danseur à son application effective, montrant les implications concrètes d’une captation de ballet. Lifar regrettera d’ailleurs que « l’enregistrement filmé soit encore trop coûteux et encombrant48 ».

Lifar reste néanmoins actif dans le développement et la réalisation de projets qui permettent une représentation audiovisuelle de ses ballets et leur transmission auprès d’un public élargi. Il écrit par exemple avec Léandre Vaillat le scénario de Symphonie en blanc, un documentaire sur la danse classique réalisé par François Ardoin et René Chanas en 1942. Des articles parus dans la presse au moment du tournage rendent compte de l’investissement de Lifar sur le plateau, corrigeant la position des danseurs et des danseuses devant la caméra ou exigeant de recommencer des prises de vue jugées insatisfaisantes49. Lifar démarche par ailleurs le Comité de direction de la Télévision et de la Radio-Française en 1959 pour leur proposer la réalisation d’une émission de télévision jeunesse hebdomadaire consacrée à la danse. Il souhaite ainsi profiter du potentiel de ce jeune média comme plateforme de visibilité pour la danse, s’inscrivant à la suite de la série d’émissions consacrée aux ballets français par Jean Benoît‑Lévy entre 1951 et 1952, réalisée expressément pour la télévision50. Dans sa proposition, qui ne retiendra malheureusement pas l’attention du Comité, Lifar écrit :

Je veux ouvrir la fenêtre sur le mystère de la Danse. La TÉLÉVISION peut m’aider dans cette tâche […]. Les livres que j’ai édités, les conférences que j’ai faites, rien – hélas ! de ce très gros travail, – ne laisse de trace. La pellicule, elle, peut devenir l’« écriture chorégraphique », et fixer à jamais les images du mouvement : premiers et septièmes arts se retrouvent51.

Le danseur mêle la volonté d’assurer une postérité à son travail, qu’il ne voit plus possible qu’à travers la pellicule, avec l’ambition de conserver le ballet et de le diffuser grâce à la télévision. Lifar a tendance à rassembler l’ensemble des représentations audiovisuelles de la danse sous les formules « transcription », « écriture chorégraphique » ou « écriture de la danse52 », considérant davantage le film comme un moyen de reproduction – une « édition imprimée du ballet », comme il le formulait dans son manifeste –, plutôt que comme un médium répondant à des exigences et des possibles qui lui sont propres. Bien qu’il nuance parfois cette perspective en parlant aussi de réunion des « premiers et septièmes arts », en abordant principalement le film comme « transcription » quelles que soient les conditions de sa création, de son usage ou de sa destination – ici une émission de télévision jeunesse hebdomadaire, là un documentaire sur l’Opéra ou une captation de ballet –, Lifar occulte les enjeux qui entourent le passage de la danse performée sur scène à sa représentation par le film, au cinéma ou à la télévision.

D’autres professionnels abordent au contraire les rapports entre film et danse avec une posture plus critique. Dans son manuel de danse daté de 1938, Werner Shuftan conclut le chapitre « Danse filmée et film de danse » en soulignant le caractère irréversible d’une performance filmée : « Car si sur la scène, il y a une erreur, ce n’est pas un si grand malheur ; demain, on l’évitera. Dans le film, par contre, ce qui est une fois fixé sur la pellicule, y reste pour toujours53 ! » Cette remarque rappelle la mise en garde formulée à l’encontre de la photographie de danse, tandis que le choix de consacrer un chapitre entier au rapport entre danse et film témoigne de la centralité des enjeux qui entourent cette rencontre et de la nécessité de les thématiser auprès des danseurs et des danseuses. Dans celui-ci, l’auteur identifie les adaptations chorégraphiques nécessaires de la danse en fonction de sa destination, sur scène ou à l’écran54. Ce faisant, Schuftan rompt avec la vision du film comme un moyen de transcription de la danse pour identifier au contraire les dimensions pratiques qui entourent ce transfert intermédial et les conditions de son succès.

Lifar reste plus vague sur les limites et les modalités qui entourent la représentation cinématographique de la danse, privilégiant une posture de promotion des avantages de la captation filmique non seulement pour la danse, mais aussi de la danse pour le cinéma. Il souligne en effet les bénéfices mutuels que tirent aussi bien le cinéma que la danse de leur rencontre, citant le succès du music-hall et de Fred Astaire au cinéma55 ; une réciprocité d’échanges qu’il ne considèrera pas pour la photographie et le dessin, malgré la fonctionnalité ou les affinités qu’il perçoit entre ces médiums et la danse.

![[Inconnu], Le Saut de chat](docannexe/image/1097/img-3-small800.jpg)